ГУЛЯЯ С ДОВЛАТОВЫМ

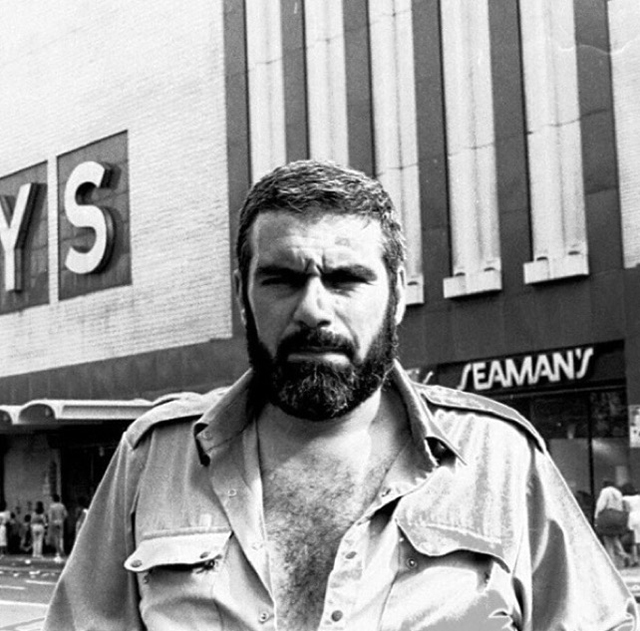

Фото с сайта: http://afisha.nyc

Фото с сайта: http://afisha.nyc

Фото с сайта: http://afisha.nyc

Дмитрий БОБЫШЕВ родился в Мариуполе в 1936 году, вырос и жил в Ленинграде, участвовал в самиздате. В 1963 году Анна Ахматова (в ближний круг которой входил молодой поэт, совместно с Бродским, Рейном и Найманом) посвятила ему стихотворение «Пятая роза».

Поэт, переводчик, эссеист, профессор Иллинойсского университета в Шампейн-Урбана, США. На Западе с 1979 года. Печатается во многих эмигрантских и российских журналах.

Подросток с длинными руками и ногами, юноша, на голову, на две возвышающийся над толпой на Невском проспекте, – таким я впервые увидел Довлатова, еще не зная его. Я подумал: вот идет баскетболист из несуществующего белого Сенегала, и стал воображать ему олимпийское будущее. Эти фантазии были настолько конкретно-зримы, что у меня в голове даже успели проскакать кинокадры о его поездке (тоже, конечно, воображаемой) на соревнования в Рейкьявик – флаги, аэропорт между угрюмых сопок, освещённых низким солнцем, крашеные домики…

Потом я узнал, что он действительно мечтал о спортивных успехах, подался почему-то в боксёры, но настоящего спортсмена из него, к счастью, не вышло. Я тогда же рассказал ему об этих первых впечатлениях – «подросток с длинными руками и ногами…», но, заметив его смущение, сообразил, что тут-то я не прав, руки-то у него как раз коротковаты – обстоятельство, решающее для боксёрской карьеры. А то быть бы ему на ринге самым вежливым, самым интеллигентным из всех кулачных бойцов.

Познакомила нас героиня его романа в прямом и переносном смысле – черноокая, спокойная красавица Ася, позднее выведенная им под именем «Тася», которую я увидел впервые с Андреем Вознесенским.

На следующий день, пока я еще живо помнил это яркое явление, ко мне пришел Бродский и привёл её с собой. Скоро Иосиф уехал в геологическую экспедицию, и она, позвонив мне, зашла в гости и привела своего нового друга – Сергея Довлатова. Его я поторопился усадить в кресло – мне показалось, что общаться с ним будет трудно из-за его громадного роста, да ещё при красавице. Но тут же неловкость исчезла навсегда: с таким говоруном и стоять, и ходить рядом оказалось необыкновенно легко и весело. Он стал забредать ко мне с «Тасей» и без нее, и разговаривали мы долго, неизменно и упоённо о том, что любили больше всего на свете: о литературе. Он уверял, что не пишет, я его уговаривал начать, он отвечал, что не я первый ему это говорю. Между тем его устные рассказы были ярки, психологически точны и тонко-забавны. Он оказался в родстве и, через это, в близком знакомстве с литераторами хоть и мелкого разбора, но набиравшими известность. Их дремучая необразованность, языковая глухота были главной мишенью довлатовских насмешек. В частности, фигурировал в них Валентин Пикуль. Я и сам с ним как-то виделся у Косцинского, и он отнюдь не показался невеждой, но чем знаменитей Пикуль становился, тем смешней были довлатовские россказни о нем.

О женитьбе Сергея на «Тасе» мне сообщил Бродский, вернувшийся до срока из экспедиции. Он вдруг зашел и, как-то не церемонясь, поставил в известность, что позвал ко мне своего знакомого, о котором я, впрочем, уже был наслышан. Вскоре выяснилось, почему пригласил: этот приятель, известный плейбой, был, оказывается, на довлатовской свадьбе и, как уверял, сумел запереться с невестой (то есть уже с новобрачной) в пустующей спальне родителей. А разбушевавшегося по этому поводу жениха гости отвлекли водкой. Не знаю, что правда и что ложь, и кто выглядит лучше в этой истории, но Иосифа она, кажется, удовлетворила. Во всяком случае, в американской жизни он «простил» растоптанного Довлатова, принимал его похвалы и даже оказывал ему литературные услуги.

Чрезмерность была свойственна Довлатову не только в росте, но и во многих других жизненных проявлениях. Наше многолетнее общение не раз прерывалось то его армейской службой, то его отъездом в Таллин, то не совсем совпавшими «хронотопами» нашей эмиграции. В памяти оно распалось на целую серию разговорных эпизодов, сначала в виде бесед и совместных прогулок, потом – литературных застолий, которые поначалу доставляли острое интеллектуальное наслаждение, а затем и немало огорчений, когда винный дух стал все чаще возобладать над духом нашей дружбы, – иными словами, когда выпивки становилось все больше, литературного остроумия поубавилось, а сам Довлатов оказывался опять же не в меру, по-достоевски, «широк». Я, например, узнал от него, что верным средством от венерических заболеваний является погружение детородного органа в раствор марганцовки. Что одна замужняя дама, известная мне, хороша с ним. И другая – тоже. Назывались имена – причем прилюдно, упоминались интимные детали. А ведь и сам он был женат уже вторым браком, имел ребенка…

Однажды я не выдержал – набросился на него, мы стали бороться. Неожиданно Довлатов рухнул, и это было потрясающее зрелище… Он как бы перешел в другое измерение: вся его немыслимая вертикальность превратилась в горизонталь, в противоположном углу комнаты брякнулась на пол фарфоровая чашка, семейная реликвия. Хозяева сокрушались о чашке, а я объявил о своей победе над «гигантом на глиняных ногах», что было, увы, преждевременно. Сергей поднялся, на ходу отредактировав мою фразу: «Колоссом на глиняных ногах называли Советский Союз немецко-фашистские полчища, потерпевшие в конце войны сокрушительное поражение», затем навалился всем своим весом и попросту задавил меня до бездыханности.

Всё-таки понять его было сложно: зачем он так настойчиво бесчестил своих подружек, раскрывая секреты их похождений? Для утверждения собственного мужества? Чтоб раззадорить слушателей – в частности, меня? Но теперь я думаю: а может быть, приятельницы и сами были не прочь покрасоваться в его описаниях? Убедила меня в этом публикация писем Довлатова к вышеупомянутой даме, которая была хороша. Она в предваряющей заметке сообщает, что, мол, некоторые письма носят сугубо личный характер и время для их обнародования не пришло. Да, но как удержаться и не напечатать такое, например, стилистическое великолепие, обращенное к ней: «Целую ланиты, стопы, длани, выю и прочую мелочишку». Чем не Тургенев? Или вот: письмо о его первой публикации в «Юности»…

Ну как же, помню – рассказ Довлатова «Интервью» о журналисте, который набирается классовой мудрости у рабочего. В том же письме приводится и эпиграмма, написанная на автора рассказа и содержащая вульгарное словцо. И –довлатовский вывод: «Это кто-то напрягся из тусклой челяди Бобышева…» Могла ли у меня быть «челядь», даже тусклая? Это все очень любопытно, хотя у публикаторши многое остается за пределами комментария: как, например, отнёсся к рассказу её муж, выведенныйтам в клоунском виде под собственным именем и фамилией, и при этом – дующий в трубу? Или – к тому, что его жена публикует письма любовника? Оперетта, даже мыльная опера! Но самое пикантное обстоятельство заключается в том, что автор эпиграммы – это, скорее всего, и есть Довлатов, который собственноручно вписал её в дарственный экземпляр журнала и преподнес Андрею Арьеву, а тот вставил эту яркую деталь во вступительную статью к трехтомнику Довлатова.

Пожалуй, можно эпиграмму и привести, раз уж она там напечатана:

Портрет хорош, годится для кино.

Но текст –беспрецедентное говно!

И действительно, первая строчка – это явное самолюбование, а вторая – ироническая самооценка. Как это похоже на многое, что говорил и делал тогда Довлатов! И более всего – на автопортрет в предчувствии постмодернизма…

Папаша Хэм, которого мы «лорнировали» и снобировали из-за того, что его изображение в толстом свитере продавалось в газетных киосках, всё-таки выразился точнее: «Мир убивает… самых добрых, самых нежных и самых храбрых без разбора». Не уверен насчёт именно этих свойств, но во всех своих непомерностях Довлатов-то и был самым, самым… и высоченным, и здоровенным, да и самым, пожалуй, молодым из участников тогдашних литературных компаний, например той, куда он меня пригласил и вовлёк. Там были прелестные люди, заменившие мне общение с Бродским, который стал для меня соперником и даже противником, с Рейном, взявшим его сторону, и с переехавшим в Москву Найманом. То были умный даже во хмелю Арьев, про которого говорили, что это он, редактируя, «создает Довлатова», талантливые прозаики Чирсков и Севастьянов, ревниво обожавшие своего друга, надкоторыми он снисходительно посмеивался, одного называя «безумным Федькой», а другого «деревенским фрейдистом».

А на бумаге ему было свойственно удивительное чувство меры, даже стилистической элегантности, и великолепное, гибкое чувство смешного. При том, что писал он о грубом абсурде, из которого сляпана жизнь, порой о страшных вещах, он, насколько я помню, не злоупотреблял сильными стилистическими средствами.

Конечно, на первых юношеских порах он наверняка был в восторге от Аксёнова, от его «Звёздного билета». Об этом уже не говорилось, но можно было догадаться: ведь сам Довлатов повторил путь «звёздного мальчика», отправившись на Запад в Таллин и круто разойдясь с торными путями молодёжи того времени на Восток — в Казахстан на целину или на сибирские стройки. Но со временем его настоящим кумиром стал Сэлинджер, в особенности восхищал Сергея рассказ «Посвящается Эсме» в исключительно хорошем переводе (по-моему, Райт-Ковалёвой). Я тоже наслаждался этой прозой, но Довлатов, очевидно, испытывал тут особенное, личное чувство: ведь герой Сэлинджера – интеллигентный и застенчивый от своего чрезмерного роста солдат в увольнительной. Странно представить, но Довлатов служил в лагерной ВОХРе!

Лагерь или армия – и та и другая доля мало кого привлекали, а Довлатову они достались сразу обе. Когда он освободился от службы, из него при встречах так и выпрыгивали экзотические истории, одна жутче другой: о шахматной партии, буквально проглоченной зеком, о зашитых дратвою вéках и т. д., но вскоре появилась и первая проза. Это была совершенная, законченная, как стихи, миниатюра «Псы», от которой на голове у меня зашевелились волосы. Мне вообразилась целая серия таких рассказов, затем книга, выпущенная за рубежом, и… ещё один герой и мученик, крупный талант, гонимый режимом. Но Довлатов, как он многократно заявлял, мечтал лишь о том, чтобы стать профессиональным писателем…

Однажды у меня в гостях на Петроградской стороне собралась литературная компания: бывшие политические заключенные Наталья Горбаневская и Кирилл Косцинский и недавний надзиратель Сергей Довлатов. Косцинский не преминул тут же прицепиться к Довлатову:

– Думал ли я в лагере, что буду пить с «попкой». А вот, с удовольствием пью.

Попугаями зеки называли охрану. Где более, как не в той ситуации, было применимо излюбленное речение Сергея: «Обидеть Довлатова легко, понять его гораздо труднее». Он его и произнес, но увы…

– О себе? В третьем лице? — продолжал напирать Косцинский.

Я срочно откупорил пробку, и разговор покатился в другом направлении.

Довлатов не был литературным теоретиком, но в разговорах высказывал соображения острые и совсем не прикладные. Например, утверждал, что образ – это уже и есть мысль. Убедительно говорил о влиянии языка переводной литературы на современную нам прозу – большем, чем воздействие русской традиции и классики. И приводил примеры американских влияний – на Аксёнова да и на себя самого. Задавался вопросом: «Возможно ли такое же явление в поэзии?» Ждал от меня ответа, но на мгновение раньше сам же его и находил – Бродский. Им он восхищался, превозносил до небес его успехи, от остального отмахивался: «В стихах я ничего не понимаю». Но, конечно же, понимал и из своей прозы изгонял все именно поэтическое, так же в ней неуместное, как, например, междометие «чу!», над которым он потешался.

Мы были с ним чопорно, по-питерски, на «вы», несмотря на свойские отношения. А он пускался в иронические нежности и прощался по телефону, пародируя московский выговор:

– Цалую вас в коришневые губы.

Срисовал с меня словесный портрет, дав мою внешность какому-то вору из «Зоны». Говорил за глаза гадости. Я предупредил его о двух эпиграммах (обе – убийственные, а одна еще и отравленная), которые, ежели что, я смогу пустить в оборот. Он поверил, и правильно сделал. Иногда меня «озаряло»: может быть, он был женщиной?

В последние месяцы перед отъездом в эмиграцию Сергея понесло по ухабам, причем уже и без тормозов. Так, вероятно, он изживал из себя всё – и плохое, и хорошее, что связывало его с оставляемой жизнью. Встречи с ним стали пугающи – было страшно за него, за то, что он начал с собой вытворять. Возможно, он нагнетал это чувство сознательно, но, увы, по крайней мере некоторые из его наветов на себя подтверждались извне. В его разговорах появились такие сюжеты, как прихватывания его госбезопасностью, книжные кражи, задержания в милицейских кутузках… Он, оказывается, очаровывал библиотекарш и выносил под одеждой огромное количество книг. Даже попытался похитить две картины в Доме актера на Невском… Однажды у меня дома он вытащил из кармана кастет, и я изумился – и оттого, что писатель, как уркаган, носит это мрачное оружие, и оттого, что кастет – пластмассовый, а не свинцовый, как можно было бы ожидать.

– Плексиглас, – пояснил Довлатов. – Милиция не любит свинчатки. А здесь главное не тяжесть, а конфигурация. Таким можно и сквозьпыжик голову проломить…

С другой, положительно-сентиментальной стороны, кто-то (нет, не я, кто-то ещё) познакомил его с Львом Друскиным и его женой Лилей, и он начал трогательно ухаживать за увечным поэтом: вывозил в кресле на прогулки, подарил ему (или одолжил на время) огромную теплую куртку, чтобы укутывать от холода. Но вскоре эта идиллия закончилась форменным безобразием. Сергей отвез Друскиных в Комарово на литфондовскую дачу (ту самую, прославленную Ахматовой «Будку»), а затем устроил в их городской квартире грандиозную вечеринку с молодежью. В результате, конечно, пострадала посуда и, что хуже, библиотека. А заодно, как Сергей похвалился мне, он лишил невинности не вполне взрослую воспитанницу Друскиных, «купая ее в ванной». Рассказывая, он вытащил у себя из-под одежды довольно толстую стопку книг и предложил мне парочку редких сборников:

– Берите. Остальное я все равно пропью.

Я поколебался, решив было хоть что-то вернуть кружным путем Друскину, но передумал, потому что не желал даже на время принимать краденое.

Я не провожал Сергея в эмиграцию. О его перелёте на Запад рассказывались фантасмагории, но излагать их с чужих слов я не собираюсь. Замечу лишь, что эти эпизоды так и не вошли в последующую прозу Довлатова, во многом автобиографическую, хотя он подобными материалами пользовался, не щадя себя. Видимо, в том состоянии он всего и не помнил.

Оказавшись по своему безусловному и естественному западничеству в Америке, Довлатов, казалось, должен был влиться в американскую жизнь, почувствовать себя как рыба в воде. Но не тут-то было… Когда мы встречались то у него, то у меня (оба жили в разных «продолжениях» Нью-Йорка), Сергей признавался, что английский язык для него тяжеловат, затруднителен и он предпочитает, чтобы подрастающая дочка была его представительницей во внешнем мире.

Я как-то сбился в разговоре с ним на «ты». Он это иронически подчеркнул, но принял.

Он бросил выпивать, говорил, что ему зашили «вот сюда» так называемую торпеду. В другой раз уверял, что очень даже выпивает, но лечится: мать выдает ему деньги на сеанс гипноза, а он вместо этого отправляется за бутылкой.

Как бы то ни было, а писал он хорошо и много. Появились его рассказы в переводе на английский, причем в престижных изданиях. А на русском каждый выпуск еженедельника «Новый американец», который он формально возглавлял, открывался его небольшим эссе, всегда одинаковым по объему (одна машинописная страница) и безупречным по форме. Это были те чеховские капли, по которым он выдавливал из себя раба, делая это скорей не для себя, и без того раскованного, а для читателей – вырвавшихся на волю поселенцев Брайтон-Бич, бывших одесских биндюжников. Конечно, их умозрения часто влияли на тематику довлатовских эссе, но и при этом редакторские материалы были, пожалуй, самыми интересными. В остальном то была газета, вовсю заискивающая как перед спонсором, так и перед подписчиками. Когда я спросил у Довлатова, почему они так несуразно раздувают нормальные успехи какого-нибудь зубного техника, получившего разрешение практиковать, или его жены, поступившей всего лишь на курсы программистов, он как-то по-накатанному ответил:

– Как и у советских газет, у нас есть лозунги. Только они другие. Один из них: «Эмиграция должна иметь своих героев!»

Кажется, это был наш последний разговор о газете, но ещё замечу, что позволял он себе и марк-твеновские резвости: например, интервью, взятое у американки о российских мужчинах. Ответы были точные и выдавали незаурядное знание предмета, а с фотографии почти по-американски улыбалась – нет, не та же, но другая из вышеупомянутых ленинградских дам. Все интервью было довлатовской выдумкой, шуткойдля посвященных.

В 1981 году в Лос-Анжелесе была устроена для русских писателей-эмигрантов дискуссия на тему «Две литературы или одна?». Наум Коржавин, полемизируя с редактором «Нового американца», упрекнул его в сходстве с журналистикой столетней давности. А именно: после покушения на Александра Второго был предпринят полицейский опрос всех газет, в том числе популярной газеты «Копейка». На вопрос московского полицмейстера о политическом направлении редактор ответил: «Кормимся, Ваше превосходительство!» Нет ли тут параллелей?!

На это Довлатов почти без заминки скаламбурилил, что да, пускай будет сходство или даже, можно сказать, скотство, но он вполне гордится тем, что задает корму в инакоязычной стране двадцати трем русским журналистам.

Еженедельник в конце концов закрылся.

Довлатов внезапно и безвременно умер. В России вышел его трёхтомник. Учреждена премия имени Довлатова. Грустный «хеппи энд». Его мечта исполнилась, он стал литературным профессионалом.

Для “RA NY”