Александр КЕРДАН: НОВЫЕ СТИХИ

https://gpkorkino.ru/

https://gpkorkino.ru/

https://gpkorkino.ru/

Об авторе:

Александр КЕРДАН родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Полковник в отставке. Доктор культурологии.

Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Автор 76 книг стихов и прозы, вышедших в России, Азербайджане и США. Стихи и проза Кердана переведены на английский, итальянский, болгарский, азербайджанский, белорусский, хантыйский, башкирский, коми и другие языки.

Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий.

Заслуженный работник культуры РФ.

Живёт в Екатеринбурге.

* * *

Всяк язык по-своему велик,

Но родной нам от рожденья – ближе,

Милый, словно материнский лик,

Мудрый, как названья лучших книжек.Стоит слово русское сказать,

И душа мгновенно отзовётся,

И её объемлет благодать,

И небесный свет в неё прольётся,Пробуждая доброе в ответ,

Целый мир в одном себе вмещая,

Чтоб ты слышал тех, кого уж нет,

Жил, потомков голос различая…

НА СМЕРТЬ ВАЛЕНТИНА КУРБАТОВА

Красиво умер человек:

Решил купить букет супруге,

Такой, чтоб лучшим был в округе…

И умер на глазах у всех.Так должен умирать поэт –

Легко, счастливо, безупречно,

Лишь пригубив Любови вечной…

Поэт так должен…

Критик – нет!Но если всё ж он так почил –

С букетом роз, в весеннем сквере…

Даётся каждому по вере

И в срок, когда Господь решил.

КРЕДО

О, как звенят синицы на рассвете,

Как вторит им гортанно вороньё…

У нас – многоголосая планета,

Где каждой песне место есть своё.И ты, поэт – певец родной отчизны,

Высоким провидением храним,

Чтоб ни случилось, до скончанья жизни

Пой голосом своим!

* * *

Декорации, в принципе и не важны,

Если в пьесе – герой, героиня и чувство…

Где, и он, и она никому не должны –

Быть свободным от долга есть тоже искусство.Чувства надо отринуть, и это – закон,

Чтоб забыть шёпот листьев и грохот прибоя.

Декорации в действие вступят потом,

Будет отпуск окончен, разъедутся двое…Их закружит работа, навалится быт,

Словно пьеса на сцене театра иного…

Только совесть-суфлёр всё бубнит и бубнит

О грехе нераскаянном снова и снова.

* * *

Одолевши Земли притяженье,

В заповедные оны лета,

Как же я заслужу снисхожденье

У глядящего в очи Христа?Как грехи отмолю, как сумею

Покаянье своё донести,

Если в жизни земной не успею

Другу лучшему молвить: «Прости…»

* * *

Любовь на цыпочках подкралась

И очутилась прямо в сердце,

Сначала сжечь себя пыталась,

Чтоб у костра ты мог согреться,И отражённым ею светом

Наполнил будущее утро,

Чтоб показалась вся планета

Как в детстве праведной и мудрой.Потом она взялась за разум,

Холодным душем окатила…

Чтоб всех простить хотелось разом,

С кем жизнь когда-нибудь сводила.И наконец, пронзив все поры,

Себя явила в Слове Божьем,

Чтоб Вечность отыскал ты взором

На человечьем бездорожье.

* * *

Неравенство меня смущает наше,

И я его почти уже боюсь…

С годами Вы становитесь всё краше,

А я, увы, дряхлее становлюсь.Всё знаю и про возраст, и про мудрость –

Не стоит успокаивать меня…

И всё же ночь – совсем не ровня утру,

Тьме непроглядной солнце – не родня.Неравенство… Что может быть печальней?

Нет от него рецептов и пилюль:

В моих глазах маячит берег дальний,

У Вас во взоре плещется июль.И лишь одно приносит облегченье:

Я прежде должен к звёздам улететь,

Чем Вы – моё прекрасное мгновенье

Начнёте потихонечку стареть.

ПРОГРЕСС БЕССИЛЕН…

Все расстоянья в мире сократились…

Сел в самолёт и вот уже – Париж.

Чуть задремал и приземлился в Чили,

Проснулся – в Бангладеш уже летишь.Казалось, все исполнились мечтанья,

Стал человек владыкой всей Земли,

Но только меж сердцами расстоянья

Учёные осилить не смогли.Коль любят оба, расстоянья нету,

Но вот один не любит, и тогда,

Хоть облети вокруг ты всю планету,

Но ближе стать не сможешь никогдаК той женщине, что в этот миг – напротив,

И поднимает свой бокал с вином,

Но мысленно летит на самолёте

И думает о ком-нибудь ином…

* * *

О диво это вечное – любовь,

Играющая в салочки с судьбою…

Я погибал, обласканный тобой,

И воскресал – отвергнутый тобою.Чтоб вновь, в объятьях слившись, умереть,

А поутру, расставшись, возродиться…

Такая удивительная смерть.

Такая жизнь, что дольше века длится.

* * *

Казалось, что люблю тебя не очень…

В итоге вышло всё наоборот:

Ты – солнца свет, ты – тьма безлунной ночи,

Ты – повелительница, я же – твой народ.И как народ, ропщу на власть порою,

Хоть понимаю: власть на то и власть,

Чтоб за неё вставать в любви горою,

Чтоб без неё, болотом став, пропасть.А ждать ответной милости – негоже.

Ведь ты – судьба! Приемлю всю, как есть.

Надеясь всё же: ты – подарок Божий,

Чтоб я подольше задержался здесь.

ЗЕМЛЯКИ

Прохожий – молодой амбал,

Задел меня, сбивая шаг,

Плечом в толпе и обозвал,

Как будто я – заклятый враг.Мы разошлись: направо – я,

Налево – он, сжав кулаки…

Конечно же, с ним – не друзья,

Но – по планете – земляки.

* * *

Иудин труд оплачен был сполна,

Но не на пользу он пошёл Иуде…

На все, и те, и эти времена:

Он символом измены вечной будет!Пусть завершил Иуда путь земной,

Но стоит в окружающих вглядеться,

Окажется: он шествует за мной

С тех самых пор, как вышел я из детства.И в помыслах высоких воспарив,

Прозрев финал, который неминуем,

Невольно жду, глаза на мир открыв,

Когда же он полезет с поцелуем…

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ

В 1997 году венский суд признал, что Сальери

невиновен в отравлении Моцарта…Вердикт гласит, что Моцарт умер сам,

Сальери не виновен в отравленье…

Так, снимем же с бедняги обвиненья

И выбросим на растерзанье псам.Но как быть с Пушкиным, с трагедией его,

Которой продолжают люди верить?..

Неужто книгу сжечь? Так, мы ж – не звери,

Чтоб распинать кумира своего.Пусть заблуждался гений, был не прав,

Не нам судить: лишь Бог – судья поэтам…

Сальери не виновен. Но при этом,

Искусства правда выше прочих правд.

От редакции:

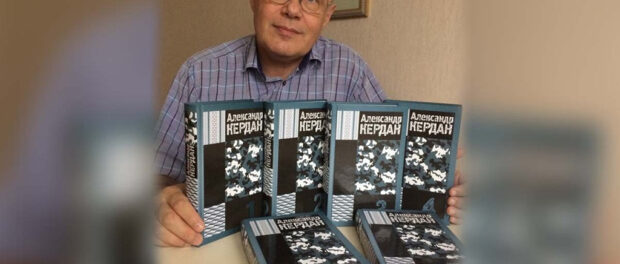

Газета “Русскоязычная Америка, Нью-Йорк” и ее читатели поздравляют классика современной литературы Александра Кердана с большим событием – выходом в свет собрания сочинений в шести томах. Дорогой Александр Борисович, мы любим и высоко ценим Ваше творчество! Желаем здоровья, всяческих успехов, вдохновения и лёгкого пера!

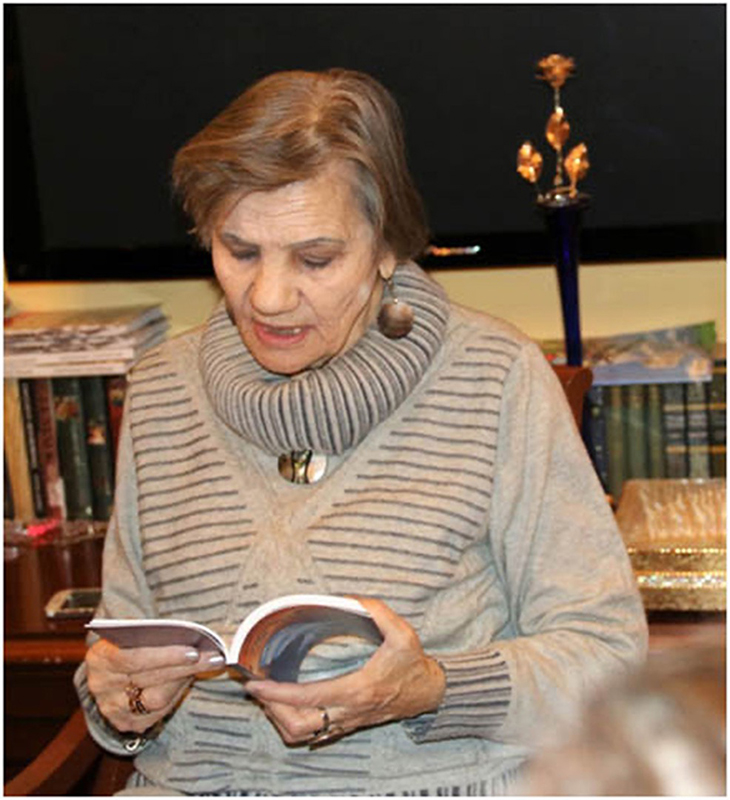

Эльмара ФАУСТОВА: ДВА РАССКАЗА

Об авторе:

Эльмара Фаустова, член Союза писателей Москвы,

член Международного союза журналистов.

Главный редактор Международного литературного журнала

“Новые Витражи”,

кандидат философских наук по эстетике.

Автор 12 книг прозы и стихов.

Живет в Москве.

ПОЧТИ ТРИЛОГИЯ

(Связка трёх историй в трёх измерениях)

Первая главка – Вводная

Когда-то, более полувека назад, моя мама подружилась с очень приятным, но не очень понятным для меня человеком. Она была учительница, звали её Ольга Георгиевна. Эти две женщины (обеих звали Ольга) были приблизительно одного возраста, уже не совсем молодые, а Ольга Георгиевна, может быть, была помоложе, но ненамного.

Однако при этом они были очень разными. Даже по внешнему виду: мама, в отличие от новой подруги, была не очень большого роста, довольно полненькая, но была подвижна и очень женственна, а учительница выглядела характерно для своего звания и, напротив, была высокая, прямая, сухощавая, с всегда аккуратно уложенными седыми волосами, строго одетая. Да и по характеру они, казалось бы, совсем не подходили друг другу – мама была открытая, общительная, словоохотливая, оптимистического взгляда на жизнь. А в противоположность ей Ольга Георгиевна обычно сдержанная, собранная, замкнутая и, как правило, серьёзная. Говорила она тихо, но внятно. При первом восприятии производила впечатление настоящей классической учительницы или даже наставницы Института благородных девиц.

При таком видимом различии этих двух женщин они как-то быстро сблизились, обе как-то были люди своего времени, в них очень точно отпечатались качества человека грозных лет ХХ века – они обе родились в первое десятилетие, переживали все суровые перипетии эпохи советской власти. Они привыкли не говорить ничего лишнего, с большим трудом открывались кому бы то ни было, доверие для них было большой редкостью. При всём этом они хорошо находили общий язык и могли подолгу гулять по бульвару и вести длительные разговоры.

Меня это удивляло и даже заинтриговывало, потому что лично мне никак не удавалось вызвать Ольгу Георгиевну на содержательный разговор. Она обычно как-то односложно мне отвечала на любые вопросы и, можно сказать, вежливо уклонялась от более близкого, доверительного общения. Мне казалось всё время, что она не хочет сказать что-то лишнее. Даже опасается: как бы ей не проговориться. Чувствовалось, что это не просто сдержанность, свойственная натуре, я ощущала присутствие у неё какого-то жёсткого внутреннего тормоза, скрытого сознательного самоконтроля. И я перестала тревожить её какими бы то ни было расспросами, хотя меня всегда привлекали упрямо скрываемые ею тайны её личного и нашего общего прошлого.

С моей мамой, по-видимому, различия были чисто внешние, поверхностные, а по большому счёту у них было что-то общее в самой сути: они обе были глубокими натурами, обе были высокой культуры, их интересовали какие-то значимые, серьёзные проблемы, а всё обыденное, житейское их мало волновало. Я всегда с интересом слушала, что рассказывала моя мама о беседах с необычной подругой. Правда, надо сказать, что она тоже особо не откровенничала – видимо, обещала Ольге Георгиевне не передавать никому содержания их бесед. А мама умела держать слово – помнится, она во времена Сталина давала подписку о неразглашении (того, что было в лагере – Темлаге), так и после его смерти и потом она до конца своей жизни – ещё долгие 45 лет – ничего, никогда, никому не рассказывала об этом. Уж как я старалась что-то выпытать, ведь там прошло моё детство…

Вторая главка – Важное отвлечение

Оказалось, что Ольга Георгиевна – близкая родственница (говорили, что вроде племянница) Артёма Сергеева, приёмного сына Сталина. Он вырос в Кремле вместе со Светланой и с Василием, с которым они родились почти в одно время в одном роддоме, и их матери дружили. Он был сыном известного революционера и партийного деятеля Фёдора Сергеева (по кличке «Артём»), который с молодости был дружен со Сталиным, знаком был с ним с 1906 года, а побратались они на Гражданской войне – в царицынских боях. В 1921 году Фёдор Сергеев погиб при испытании аэровагона, когда его сыну Артёму было всего пять месяцев. После его гибели в русле решения Политбюро о необходимости поддержать семью погибшего старого большевика Сталин с Надеждой Аллилуевой решили взять к себе его сына, названного в честь отца Артёмом. Мать его была больна, и потому согласилась отдать маленького сына. Постепенно он стал равноправным членом новой, совсем необычной семьи.

Известно, что выросший в особых условиях Артём говорил, что его спасло молчание. Вообще-то не очень ясно, о чём не стоило говорить, но скорее всего, в их среде было принято, на всякий случай, не говорить ничего лишнего, и такая установка потом проявилась и в Ольге Георгиевне. Я про кремлёвскую жизнь Артёма от неё ничего не слышала и не решалась спросить, потому что понимала, что она не хочет об этом рассказывать. Про самого Артёма она иногда говорила, подчёркивала, что он всю жизнь был очень привязан к Василию. А вообще она отзывалась о нём всегда с большим уважением, даже с почтением, восхищалась и гордилась им.

Впоследствии он стал генерал-майором, был одним из создателей зенитных ракетных войск, храбро воевал на фронте, и хотя был в плену, не преследовался и после войны спокойно (в основном молча) прожил свою жизнь до 86 лет. Только в конце жизни проявил какую-то активность.

Ольга Георгиевна всегда чётко утверждала, что Артём любил и по-настоящему уважал Сталина, был ему очень благодарен и никогда не говорил ничего в его порицание. И после смерти вождя-отца, и после осуждения культа его личности тоже. Много позднее, ровно через полвека после знаменитого «секретного» выступления Хрущёва на ХХ съезде КПСС, Артём выпустил книгу «Беседы о Сталине» (в соавторстве с Е. Глушик), в которой тепло вспоминает своего приёмного отца и настаивает на том, что ничего плохого сказать о нём не может. Он оправдывает его во всём. И даже за репрессии. Он считал, что за массовые репрессии, факт которых он в общем-то не отрицал, несёт ответственность Политбюро, коллективный орган, которому якобы подчинялся Сталин.

У меня сложилось впечатление, что Ольга Георгиевна в основном разделяла такую позицию, но в то время, когда раскрывались и осуждались злодеяния 30-х годов, она просто никогда об этом не говорила. Видимо, она была из тех стойких, железных («гвозди бы делать из этих людей»!), которые гордятся тем, что они не меняют свои взгляды, несмотря на очевидные аргументы против их позиции. Очень бы хотелось серьёзно с нею обсудить эти

Василий Сталин и Артем Сергеев

жгучие проблемы, но она все свои соображения хранила за каменной стеной.

Однако и для нас не это главная тема разговора. Мы остановимся совсем на другом времени и на вообще другом по значимости событии.

Третья главка – совсем другая, но главная

А вот о совсем другом – очень интересном – Ольга Георгиевна рассказала маме, а мама – мне. И на мои вопросы по этой теме она тоже отвечала. Выяснилось, что сама Ольга Георгиевна родилась и выросла в бывшем имении Николая Мартынова, убийцы Лермонтова. Имение находилось в нынешнем Солнечногорском районе Московской области, в селе Иевлево. Семья Мартыновых была достаточно состоятельной, дети получили хорошее образование. Николай учился одновременно с Лермонтовым в юнкерской школе, они были хорошо знакомы, даже как будто бы приятельствовали. Отношения складывались какие-то неравноценные. Они были разные: Мартынов – рослый, статный белокурый красавец, чем гордился, Лермонтов – невысокий, с больными ногами, однако Мартынов завидовал Лермонтову – его независимости, его таланту и – главное – его славе. Он тоже пытался писать: сочинил поэму, перекликавшуюся с лермонтовской поэмой «Валерик», даже писал роман в духе «Героя нашего времени». Однако его произведения не имели успеха, поскольку никакого дарования у Мартынова не было, и его подражание своему по-настоящему талантливому приятелю вызывало только насмешки читателей.

Соперничество бездарности с гением закончилось трагически.

После роковой дуэли с Лермонтовым, в которой Мартынов смертельно ранил поэта, убийца был наказан весьма легко: при личном радении царя его 3 месяца удерживали на гауптвахте, а потом он как христианин был приговорён к церковной службе с ежедневным покаянием (сначала на 15 лет, а потом сократили срок до 7 лет). До конца своих дней он каялся в совершённом преступлении, ощущая свою вину. Он вышел в отставку в чине майора и прожил в спокойствии 60 лет и два месяца (Лермонтов 26 лет и 9 месяцев). Был женат, у него родилось 11 детей. Он благополучно доживал свой век в имении Иевлево и был похоронен там в семейном склепе.

…А дальше Ольга Георгиевна рассказала о том, что когда-то потрясло её. И хотя теперь это известный факт, но из уст человека, как-то причастного к истории этого события, в давние годы он произвёл на меня ошеломляющее впечатление.

После революции в этом селе была создана детская колония для беспризорников. Понятно, что ребята были отчаянные. В школе они изучали литературу, узнали о судьбе Лермонтова и были потрясены тем, что именно на здешнем кладбище похоронен убийца поэта. Они в ярости напали на склеп, разорили все захоронения семьи Мартыновых, извлекли тело Николая и сбросили его в пруд.

Такое кощунство хоть по какому-то большому счёту и объяснимо, но, конечно же, непростительно. Жители села были потрясены. Ольга Георгиевна говорила, что тогда приехала большая следственная группа, но расследовать, собственно, было нечего: искать зачинщиков? Но все они стояли монолитно: сделали всё на едином порыве все вместе. Наезжали всякие работники просвещения, вели серьёзные беседы с ребятами. Что ещё можно было с ними сделать?

Всех пронзил такой поступок. Но вместе с тем Ольга Георгиевна довольно тонко передавала особое настроение обеих сторон – и обвиняемых, и обвинителей, а также жителей села. Все ненавидели Мартынова, не оправдывали его и не прощали ему его преступление. Это смягчало всеобщее возмущение таким святотатством, как разорение могил и надругательство над телом.

Ольга Георгиевна считала, что реакцию на всё произошедшее обострял также тот факт, что убийца не был наказан, как полагалось наказывать дуэлянтов по законам того времени, хотя следовало бы покарать ещё жёстче, ведь жертвой был великий поэт России. Общее отношение современников к трагедии усугублялось тем, что всего четырьмя годами ранее был убит на дуэли Пушкин. Какие-то невосполнимые потери для страны, для её культуры. Лично для каждого человека. И потому совершённое школьниками в ХХ веке воспринималось людьми как догнавшее Мартынова ужасное, варварское, но справедливое возмездие.

Много лет назад я написала стихотворение, посвящённое гибели любимого мной с ранней юности Лермонтова. За него СП России наградило меня золотой медалью памяти Лермонтова (к 200-летию со дня рождения поэта). А сегодня у нас 2021 год – 180 лет с того дня, когда мы потеряли нашего гениального поэта и писателя.

А.Клюндер. М.Ю.Лермонтов, 1838

МИХАИЛУ ЛЕРМОНТОВУ

О если б в сон

могло бы обернуться

всё происшедшее,

что диктовал злой рок,

и если б в тот

мгновенно точный срок

нам было б волей суждено вернуться, –

чтоб выловить

единственный тот миг,

когда кровавый вырвался родник

из сердца вещего,

исполненного светом…

Тогда б мне искупить мою вину

за выстрел тот,

где стал поэт мишенью,

за то не отвращённое смешенье –

бессмертного у тленного в плену.

Я не могу отторгнуть ту вину

и ощутить судьбою непричастность.

Моих усилий горесть и напрасность

привязывает к явственному сну:

то не Грушницкий –

то упал Мартынов,

и для него

весь мир слепой, пустынный.

И имя его всуе проклянут.

…В блаженной магии

замедленных минут

там не затмилось небо

тенью чёрной:

там, над обрывом жизни,

друг Печорин

протягивает руки –

век живи.

… На что теперь все Спасы-на-крови?

Воскрес, как Бог,

во мне, в моём ребёнке…

Оплакивают скорбные потомки

несбывшиеся образы твои.

Пятигорск – Черкесск – Москва

ПО СКОРБНОМУ ПУТИ ДЕКАБРИСТОВ

Уезжая из дома, мы всегда ждём новых впечатлений – и когда ничего толком не знаем о новом месте, и когда наслышаны и даже начитаны. В дальних странствиях надеемся на такие впечатления, которые будут вспоминаться через много лет.

Вот у меня всплывает в памяти…

* * *

…Была сухая и солнечная поздняя осень – с хорошим холодком, лёгким подмораживанием. Мы с Юрием Дмитриевичем (с милой фамилией Воробей) летели в командировку очень далеко на восток – в город Читу, это Забайкальский округ – как говорится, у чёрта на рогах. Город довольно старый – основан в середине XVII века. Ну ещё кое-какие детали, но признаемся, что немного познали. Однако на самом деле этот город притягивал нас прежде всего тем, что там отбывали ссылку декабристы.

Мы отправились туда по линии общества «Знание» – была тогда, в советское время такая благословенная организация, которая хорошо повозила нас по всей стране – с лекциями (бесплатно да ещё и с заработками).

* * *

Полёт был долгий, утомительный, я смотрела в иллюминатор, очень похожий на корабельный глаз, видела однообразный пейзаж с очень редкими поселениями и с тоской думала о том, как же сюда добирались несчастные ссыльные дворяне в те времена, когда средствами передвижения были только лошади или ещё хуже – собственные ноги, закованные в кандалы… Мы летели, летели, летели, и под собой видели бесконечную жидкую (удивительно редкую!) тайгу, которую я представляла как бездонную – почти морскую – стихию. Однако кое-где просвечивали плешины земли, и казалось, что лесное море обмелело и задыхается от засушья или промёрзло насквозь. Потом появились сопки, они были почти совсем лысые, потому что листва и иголочки лиственницы уже облетели.

Разница во времени с Москвой была велика, и потому нам по прилёту дали конец дня на привыкание. Мы сразу попросили рассказать, как нам найти места пребывания декабристов в Чите. Местные партийные деятели города не чтили этих давно забытых страдальцев за Россию в этом Богом забытом месте и посему не особо заботились о сохранении памяти о них. Площадь их имени была грязной, запущенной, не сохранявшей никаких признаков благодарной памяти.

* * *

Мы прошли между унылыми, запущенными пятиэтажками и подошли к полуразрушенной церкви, которую называли «декабристской». Перед отлётом я вычитала, что в Чите была деревянная шатровая Михайлово-Архангельская церковь, построенная за 50 лет до прибытия туда ссыльных декабристов. Мы увидели несчастное, забытое Богом бревенчатое сооружение, зажатое между серыми пятиэтажными бараками. Печально стоял старинный храм старой русской архитектуры – с двумя башнями, одна из которых стоит на мощном четверике, украшенном восьмериком с овальными окнами и восьмигранным куполом. Но теперь с упавшим почти вертикально вниз навершием – луковкой и шпилем. И, конечно, никаких намёков на крест не присутствовало.

Храм был обнесён высокими сетчатыми металлическими щитами, и мы не могли найти ни входа, ни обычной в таких оградах дырки. После длительных безрезультатных попыток попасть к храму «легальным» путём Юрий Дмитриевич (долговязый, подтянутый) решился попробовать перелезть через ограду. Вот тут-то и выскочил откуда-то из-под земли с громкими яростными криками прыткий жилистый старичок. Мой коллега тут же соскочил обратно и с дружеской улыбкой бросился к старичку, радостно его приветствуя. Мы с тысячью извинений и с расстановкой объяснили, кто мы и откуда, – что москвичи, работаем в МГУ, что очень хотим увидеть места, где жили декабристы, как-то почтить их память.

Старичок размяк вмиг. Он оказался сторожем этого храма, и, как выяснилось, очень любил «свой объект», очень интересовался историей и, конечно же, в особенности декабристами. Мы вошли на территорию храма и застыли. Старая, тёмная древесина (как объяснил сторож, это была лиственница) потрескалась, но основание производило впечатление чего-то устойчивого, что выдержало испытание не только временем, но и человеческим варварством. Верхняя часть к тому времени существовала весьма условно.

* * *

Сторож вошёл в церковь первым, а мы с Юрием Дмитриевичем задержались, всматриваясь в почерневшие, но ладно сложенные старые брёвна и, к своему удивлению, обратили внимание на более светлые, но почему-то более рыхлые брёвна. Сторож нам объяснил, что ими позднее были заменены сгнившие – при перестройке в общежитие. А рыхлые, потому что неправильно были обработаны.

Когда я вошла в полумрак церкви, я ощутила острый запах старой лиственницы, всё-таки сохранявший что-то от далёкого прошлого, вызывавший видения оттуда, из давнего-давнего времени.

Повернув голову, я увидела слева от себя довольно широкую лестницу, которая вела наверх, на галерею. Я бегом, легко взбежала наверх и вдруг услышала доносящиеся снизу громкие аплодисменты и непонятные возгласы – и очень удивилась. Это радостно захлопал в ладоши вдруг чему-то обрадовавшийся старик.

Оказалось, что вот так же, как только что я, в те далёкие времена взбежала по этой самой лестнице наверх француженка – модистка Полина Гебль. Она прибыла в такую глухомань на своё венчание с возлюбленным Иваном Анненковым. Она задерживалась, и декабристы в оковах напряжённо ждали её (только на время венчания с Анненкова сняли оковы и сразу после обряда одели их снова). Юная невеста в великолепном свадебном наряде поспешно вошла в церковь, и её позвала наверх эта широкая высокая лестница. Она опаздывала на венчание, спешила и потому быстро взлетела на галерею – как будто вознеслась! – и оказалась ближе к алтарю, ближе к небу, ближе к Богу. Ангел в белом свадебном наряде!

А внизу стояли на коленях и молились Богу закованные в цепи аристократы по крови и по духу. Они с трепетом ждали прекрасную француженку, не побоявшуюся пуститься в такой страшный путь в тысячи вёрст через тайгу, обрекая себя на такое невероятное будущее. Ради любимого.

Для них это был пронзительный отзвук их недавнего прекрасного прошлого, той жизни, которая уже казалась не только далёкой, но почти нереальной…

Позднее, через 11 лет, здесь же венчались декабрист Дмитрий Завалишин и Апполинария Смольянинова. Именно благодаря Завалишину Чита преобразилась и затем стала центром Забайкальской области.

* * *

Старому радетелю исторической церкви очень по сердцу пришлось моё естественное повторение того сказочного подъёма невесты наверх. К нашей радости, сторож оказался просто кладезем множества сведений – он знал, можно сказать, поминутно всё, что касалось бытия ссыльных в маленькой, глухой Чите, где, когда они туда прибыли, было только восемнадцать дворов. И острог.

…И вот я повернула голову в сторону алтаря. Потрясение, которое мне выпало пережить, трудно с чем-нибудь сравнить. Там, где должны были быть лики святых, – в алтарной стене! – были привинчены… теперь уже разбитые, проржавевшие… унитазы (!). Удар до искр из глаз. Большего кощунства просто представить себе невозможно.

Сторож рассказал нам, что в те давние времена ссыльных приводили сюда от пруда, где они мылись после работы на руднике. Молились на ночь…

* * *

А вот при советской власти в церкви многие годы было общежитие ФЗУ (фабрично-заводское училище), и потому для учащихся были построены этажики и на них комнатушки. Концы коридорчиков упирались в бывший алтарь – там и устроили туалет. К моменту нашего приезда всех выселили (и видно, уже достаточно давно), сломали перегородки, настилы, а вот унитазы, конечно, побили, но из стены не вытащили. Жуткое, символичное зрелище, подобное полубредовым снам Сальвадора Дали, однако лишённое каких-либо признаков красоты и сокровенной тайны. Голая нечисть.

Казалось, что-то ирреальное, плод больной фантазии «существователя» (по выражению Гоголя) – под воздействием какого-нибудь зелья. Вроде Россия была православной страной с тысячами церквей, вроде народ соблюдал религиозные обряды и исправно отмечал праздники по церковному календарю… Куда девалось благоговейное отношение к сакральному месту – Божьему Храму?

А нас интересовала история, волновали легенды, связанные со здешней жизнью сосланных декабристов. На наше счастье, в этом отношении нам очень помог сторож. Он прежде был плотником, поэтому подробно, с увлечением рассказывал нам, что храм был срублен на славу: в нём правильно обработанные брёвна лиственницы: «хорошо закрыли устьица, столько лет воду не всасывают», – восхищался специалист. Он показал подлинные, первичные окна храма в восьмерике и объяснил, как культурно они были построены: точно выверенный угол среза брёвен, чтобы не только были устойчивы к влаге (плотно закрывали устьица), но и защищали от ветров, которые здесь суровы. А новые окна были продырявлены грубо, под прямым углом, концы от воды разрыхлились, лиственничные брёвна начали гнить. Но всё-таки я как-то ощущала едва заметный дух того страдания, которое впиталось в эти стены.

Я вгляделась в полумрак храма, и мне привиделись согбенные спины молящихся князей, офицеров – Трубецкого, Оболенского, Бестужева, Пущина… Вспоминала Пушкина: «Храните гордое терпенье»… И слёзы подступали к горлу.

* * *

Подышала воздухом печальной нашей истории, и, повздыхав, вышла я на улицу, усыпанную жёлто-красно-зеленоватыми листьями, подняла глаза и увидела необыкновенное дерево. Огромное ветвистое дерево было усыпано мелкими дикими ярко-красными яблочками. Они были правильными, но размером фантастически крохотными: четыре штучки спокойно укладывались на ногте моего большого пальца. По раскинувшейся уже безлистной кроне они были рассыпаны поодиночке, невольно виделись как капельки крови. Казалось, Природа ощущала ту тоску, которую мы чувствовали за всех наших людей, способных помнить благородство, геройство, жертвенность наших славных предков.

Объяснил нам «яблочный» природный феномен наш чудный сторож: в Чите за лето земля оттаивает лишь на полтора метра, а глубже – вечная мерзлота, поэтому дикая яблоня рождает такие миниатюрные плоды.

И пошла я бродить вокруг церкви по тесной запущенной территории. И вдруг встала ногами на плоскую ровную поверхность. Присела и стала расчищать засыпанную притоптанной листвой землю. С изумлением увидела я могильную плиту с едва читаемыми буквами: «Младенец Софья Волконская, родилась и умерла 10 июля 1830 года». Боже мой! Здесь лежало несчастное дитя Марии Раевской, жены князя Волконского, дочери прославленного героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Николаевича Раевского, а также и внучки (по матери) великого Михаила Васильевича Ломоносова… А ведь к тому времени уже не стало её первенца, которого она оставила в Москве родителям. Трёхлетний сын умер в начале 1828 года. Пушкин, нежно относившийся ещё к девочке Марии Раевской, с грустью написал замечательную эпитафию мальчику, в которой оправдывал поступок обречённой на мученичество благородной его матери. Над плитой дочери Волконских волнение и боль переполняли мою душу.

А сторож с печалью сказал мне:

– Только не думайте, что она здесь лежит. Это неизвестно, где точно она тут была захоронена. Когда здесь жили фэзэушники, они выковыривали надгробия и употребляли их на выкладывание дорожки, потому что грязно было очень.

И так мне захотелось заплакать из жалости к нашей огромной, но несчастной стране. Не могла я винить этих бездушных, но непосвящённых ребят, которые росли иванами, не помнящими родства, жертвами бесчеловечной, нравственно порочной атмосферы забвения собственного прошлого.

* * *

Старик сказал нам, что церковь давным-давно поставлена на ремонт, но денег выделили на зарплату «ремонтникам» всего 140 рублей в месяц. Наняли двух плотников, положили им по 70 рублей. Никакой нормальный мастер за эти гроши работать не шёл, поэтому работают двое забулдыг, которые пьянствуют и делают всё, как говорится, спустя рукава и очень тянут время. Уже то, что они сделали, начинает портиться, потому что они неправильно обрабатывают брёвна. И не слушают советов. Привыкли делать всё халтурно. И совершенно дремучие, не понимают, что творят святое дело – возрождают храм памяти людям, которые пошли на жертвы ради тех, кто был унижен в их родной стране.

Душа болит у сторожа, настоящего гражданина, проявляющего подлинное благородство. У него, простого человека, бывшего плотника, болела душа, он рад был бы делать сам, но жаловался, что сил в руках нет. Он пытается внушать этим работникам свой опыт, однако ничего из этого не получалось.

С тоской в сердце, молча пошли мы с Юрием Дмитриевичем прочь.

И местный краеведческий музей на следующий день показался нам скучным, формальным – как всё, что живёт без души. И экскурсоводша, говорившая заученным голосом свой стандартный текст, мало что нам дала. Не то, что живой человек с сердцем и совестью. И с любовью.

* * *

P.S. Теперь уже давно церковь восстановлена, там был организован филиал музея декабристов, а сейчас идёт борьба между музеем и церковью за владение этим зданием.

Тюрьма в Чите, где содержалась часть декабристов.

Акварель Николая Бестужева, 1830 г.