ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

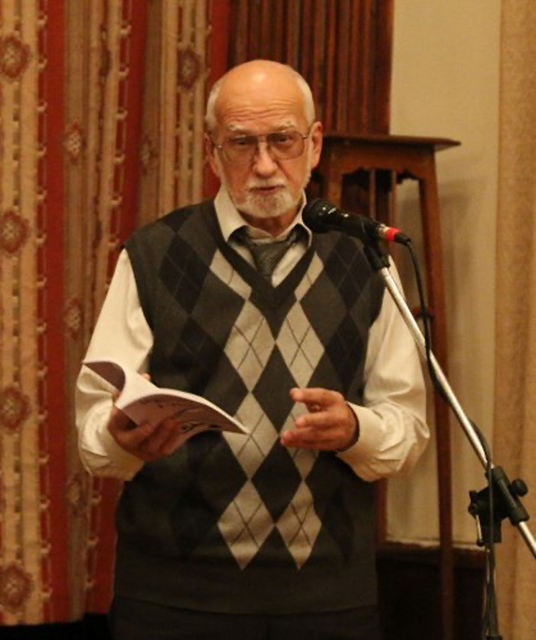

Роман ТИШКОВСКИЙ

Поэт, публицист, критик, член Московской городской организации Союза писателей России, член Академии российской литературы, с 2006 года редактор ежегодного коллективного сборника “Созвучие” Московского Совета литературных объединений, с 2018 года главный редактор альианаха “Московский Парнас”.

В 2007 году МОО СП России “За верность традициям русской культуры и литературы” награжден Золотой Есенинской медалью, в 2009 году Международной ассоциацией писателей баталистов и маринистов “За патриотическую и философскую лирику в книгах последних лет” удостоен Золотой медали имени Константина Симонова. Автор шести поэтических сборников, двух сборников критических статей и более пятидесяти публикаций в творческих сборниках и литературных периодических изданиях.

ДВА ПИСЬМА В ОДНИ РУКИ

Надо признать, что Алексей Мошкин очень обрадовался, вернувшись домой раньше жены. Раньше – всего-то минут на десять. Обрадовался не сразу, а после того, как, войдя в подъезд, открыл почтовый ящик. Вытащив ежедневную газету, какую не всегда читал и этим недовольный, собрался уж, прежде чем вызвать лифт, сунуть газету в карман, как из неё выпало письмо.

Алексей нагнулся и поднял конверт с затоптанного кафеля. Письмо было на его имя, но без обратного адреса. Почерк, вроде бы похожий на женский, но не сказать, чтобы очень знакомый.

Подошёл лифт, и Мошкин уже в лифте, поднимаясь на свой этаж, почувствовал какое-то радостное облегчение, что опередил жену. Не успел он войти в квартиру, как лифт поехал вниз по следующему вызову.

Бросив газету в прихожей на тумбочку и спрятав письмо в боковой карман пиджака, Мошкин разделся в некотором недоумении и облачился во всё домашнее, включая давно стоптанные, но привычные тапки.

Зайдя после туалета в ванную сполоснуть руки, Алексей несколько настороженно встретил вошедшую жену, перекинувшись односложными фразами.

– Ты что такой недовольный? – спросила жена.

– Да нет, всё в порядке. Вон даже газету взял, – ответил сумрачно Алексей.

Дочь сегодня была у бабушки, и они с женой ужинали одни. Затем жена вымыла посуду и пошла в большую комнату, посмотреть по телевизору последние новости. Алексея же всё подмывало каким-то образом взяться за письмо.

Покрутив туда-сюда газету и, естественно, не найдя ничего интересного, вышел в прихожую, тихонько вытащил из пиджака письмо и закрылся с ним в спасительном туалете. Чего бы ни было в неожиданном письме, всё-таки хорошо, что он пришёл домой раньше всех!

«Здравствуй, Алексей!

Весна уже наступила, а ты ведь обещался зайти ко мне весной. Я хотела сказать тебе ещё у себя, что ты был у меня уже весной; ведь 8 марта – первый весенний праздник, тем более ещё женский – пора бы тебе это знать.

Алексей, я прошу тебя, ко мне больше никогда не приходить ни домой, ни на работу, ни встречать меня на улице. Это уже ни к чему хорошему не приведёт. Нам больше незачем встречаться – ни тебе, ни мне. Всё между нами должно быть кончено, не отвечай мне на моё письмо. Я не хочу больше тебе мешать заниматься учёбой, ведь для тебя это было всегда главным в жизни. Может быть, ты был прав, прежде всего, дела.

Ты действительно смахиваешь на Чичикова Гоголя. Но гоголевский Чичиков был немного человечнее тебя, он всё же испытывал нежные чувства к губернаторской дочке и потерял карьеру. Ты не сумел сделать себе карьеру, сохранил свою семью, попутно пользовался любовью на стороне. Так что гоголевский Чичиков тебе не годится даже в подмётки.

Конечно, таких дур, как я, ещё много, хотя я всё же сомневаюсь, чтобы какая-нибудь дурочка ждала человека четыре года, который к ней ходил по большим праздникам и по обещанию – «весной». С меня хватит. Я больше не хочу быть сезонной девицей. Ты говоришь, что любил меня, и в то же время, за четыре года ты ни разу не поздравил меня ни с каким праздником.

Ни разу не догадался сделать хоть какой-нибудь маленький сюрприз хотя бы в день рождения, и явился 8 марта не только без подарка, но даже не принёс мне хотя бы одну веточку цветов.

За четыре года ты ни разу не пригласил меня ни в театр, ни в кино, ни в парк, ни разу даже не погулял со мной. Когда бы ты ко мне ни пришёл, ты ежеминутно поглядывал на часы, и вечно тебе нужно было куда-нибудь спешить.

Я освобождаю тебя от твоей миссии хотя бы изредка заглядывать ко мне. Мне всё надоело, эти бесконечные разговоры, ни к чему не обязывающие, ни к чему не приводящие. Ты теперь совершенно свободен и можешь в эти свои часы заниматься воспитанием своей дочери. Я не хочу разбивать твою семью, хотя в ней не было счастья и до меня. Ты и не думал бросать её, я тебя не осуждаю, но не надо было мне сулить золотые горы.

Ну, что ж, оставим это. В твоей жизни идёт всё кажется по плану, но иногда ведь бывает план неполным и можно упустить главное. Видишь ли, любовь тоже большой дар и она не каждому даётся. Есть люди, которые просто не умеют любить, вернее, они знают только слово «любовь», а если бы этого слова не было, они бы не знали что такое любовь. Любовь потерять очень легко, а вернуть обратно бывает уже невозможно.

Не это тебе не грозит, вернее не касается. Ты ведь умеешь любить по плану. Удивительный человек! Мне почему-то раньше казалось, что после меня, может быть, и будет у тебя женщина, но любить ты её как меня не сможешь, но это всё сказки.

Я просто глупая девчонка и во всём сама виновата, просто видела в тебе хорошее горячее сердце, а оно оказалось сухим холодным камнем. Ты просто не умеешь любить. Ты всегда видишь, где выгодно, да где невыгодно, боишься всяких сплетен, а что скажут в лаборатории, а что если узнают и т.д., как в комедии Грибоедова «Горе от ума»: «А что скажет княгиня Марья Алексевна?» Помнишь!

Пойми, Алексей, я ничего от тебя уже не требую, а если и требовала, то ты прости меня, я всего-навсего глупая девчонка и во многих вещах ещё, наверно, не разбираюсь, конечно, ты не разводись со своей женой, ты, правда, и не собирался, только говорил, вернее, бросал слова на ветер.

Займись основательно своим ребёнком, а для развлечения найди какую-нибудь девицу, сейчас этот товар ходкий. Вы ведь не обращаете внимания на ум и душу человека, для вас была бы только женщина. Пожалуйста, не волнуйся, я и не подумаю ехать к твоей жене в Ухтомскую, ты уж меня прости, раз я, кажется, совершила ошибку. Но тогда я приехала, правда, к тебе, а не к ней, и ты кажется, очень гневался. Вообще, ты ни о чём не беспокойся, твоя репутация останется без пятнышка.

У тебя, кажется, главные в жизни две вещи: институт и фотография, а потом идёт твоя семья, а уже в своё время увлечения. У тебя, кажется всё встанет на своё место, а то я изредка тебе всё же мешаю. Ну, что же, будь счастлив, желаю тебе вполне искренне твоего мещанского счастья. Ты признаёшь только его. Ещё раз прошу тебя не ходить, ни писать мне, всё будет напрасно, я не хочу, чтобы со мною обращались как с вещью, причём как с самой последней грязной и ненужной половой тряпкой. У меня есть свои взгляды на жизнь, своя гордость и я не позволю тебе обращаться со мной таким образом.

Ты, кажется, забыл уже, что я тоже человек, что у меня тоже есть свои мечты, мысли, воля и мужество. Больше я тебе не напишу ни строчки. Желаю тебе окончить институт, сейчас у тебя это главное, другого и других ты не признаёшь и не считаешь за людей, занимайся воспитанием своей дочери и помирись со своей женой, впрочем, ты уже это сделал.

Люда».

У Мошкина взмокли ладони. Пока не хватилась жена, надо бы уж выйти из уютной кабинки и куда-то спрятать эти чёртовы листки. Иль может, сразу порвать их? Нет, наверное, это не очень хорошо. Как ему повезло! Кто надоумил его пропустить сегодня занятия и прийти домой раньше всех!

Алексей вспомнил о Людмиле и мысленно выругался. Надо же, как она подставила его. Он же ей ничего не обещал. Или обещал? Ну, может, что-то и говорил, правда, не совсем внятно и расплывчато. А что он, собственно, говорил ей? Сулил золотые горы? Поездку на юг? Откуда у него такие деньги!

Конечно, за четыре года многое можно было бы наговорить. Да откуда четыре года? Или на самом деле, четыре? Да, получается, целых четыре, даже с хвостиком. Она пришла на работу, такая вся свеженькая, начитанная, мечтательная…

Да, получилось, что он был у неё первым. Ну, кто-то же должен был быть первым! Повезло ему. Или – не повезло? Вот другие же не артачились, им даже нравилось. Вот сейчас, например, всего дважды встретились, – так ничего, ходит, улыбается, а глаза такие заведующие!

А вдруг Людмила напишет ещё, а меня не будет дома? Надо будет, хоть несколько дней или неделю попытаться приходить пораньше. А если откроет почтовый ящик дочь? Не дежурить же возле ящика весь день! Нет, надо встретиться с Людой и поговорить с нею. Серьёзно поговорить. Очень серьёзно. А может, она?.. – неожиданный внутренний вопрос обжёг его.

– Ты там не уснул? – вдруг тревожно спросила жена. – Не пора ли нам ложиться спать?

– Да чего-то прихватило, – промычал Алексей, пряча злополучные листки в карман тренировочных штанов и, не глядя на жену, осторожно выходя из туалета.

– Выпил бы таблетку, – заволновалась жена, – подожди, сейчас поищу…

– Да не надо, дорогая, вроде бы всё прошло… – несколько смущаясь, Алексей боком взглянул на жену – не заметила ли чего-нибудь в его поведении?

…Тревожные несколько дней протащились, как под спудом. Алексею Мошкину не удалось встретиться с Людмилой и поувещевать её. Времени на работе практически не оказалось – пришлось срочно выполнять важный заказ, и проявить большое количество киноплёнки.

А в один из таких дней Люда сама зашла в его лабораторию, где Алексей фильтровал растворы и работал с фото-бачками. Но разговора, как такового, не получилось. Всё прошло неопределённо и сумбурно. Хотя, надо сказать, на её прямые вопросы Алексей Мошкин ни разу не ответил утвердительно, чем, похоже, посеял в голове Людмилы зёрна надежды.

Мошкин успокоился и даже перестал думать о том письме, которое, находясь на работе, он всё-таки тщательно порвал и выбросил в корзину. Весна всё больше входила в свои права. Ручьи настойчиво проделывали ложбинки в слежавшихся снежных пластах и разбегались по блестящему асфальту.

Алексея, как по заказу, совсем не тянуло на занятия, и он с удовольствием спешил домой. Чёрт возьми! Есть же справедливость в этом мире! Войдя в подъезд и открыв почтовый ящик, Алексей Мошкин вытащил из него свежую газету и, как бы приклеившийся к стенке ящика, конверт на своё имя и без обратного адреса. Но теперь уже – с известным ему женским почерком.

«Здравствуй, Алёша!

На улице настоящая весна, тает снег, бегут ручьи, ласково греет солнышко. Кажется, все люди ходят слегка хмельные от весеннего ветра. А сколько вечером гуляет парочек. Только у нас всё по-другому. На душе как-то сумрачно от невесёлых дум. Ты, кажется, обещался приехать весной, весна постепенно проходит, а тебя всё нет и, очевидно, не будет.

Алексей, как ты думаешь, может это длиться, эта волынка, всю жизнь? Неужели ты не можешь выбрать, в какую сторону тебе идти. Вот сижу и строчу тебе послание и кажется, последнее. Ты не можешь никак сделать выбор меж своей женой и мной. А я сделала.

Мы должны расстаться с тобой, я не хочу разбивать твою семью, мешать заниматься воспитанием твоей дочери. У меня было много времени, я долго думала и решила. Ты должен вернуться к своей семье. Всё равно ты меня не любишь, если бы любил, ты бы уже получил развод. А ты не желаешь этого, а значит, не желаешь порвать с женой.

Я не осуждаю тебя, Алексей, ведь ты говоришь, что ты ничего не обещал мне. Я почему-то верила в тебя, а оказалось всё пустое, что же, в этом виновата только я сама. Я для тебя оказалась только игрушкой, пустой безделушкой, безделка надоела, и ты не знаешь, как избавиться от неё. Я тебе помогу.

Больше не приезжай ко мне, не отвечай мне ни строчки, не приезжай ко мне на работу. Мы больше не должны видеться и забыть друг друга. Тебе это сделать нетрудно, т.к. приезжал довольно редко и никогда не испытывал ко мне особенных чувств.

Будь счастлив со своей семьёй, желаю удачно окончить институт, ведь для тебя это было всегда главное. Обо мне не беспокойся».

Дважды, опять же в туалете, прочитав письмо, Алексей Мошкин облегчённо вздохнул, мелко порвал прочитанные листки и бросил их в унитаз.

1963, 1965

Антон ЛУКИН

Мне – 35 лет. Родился и проживаю в селе Дивеево Нижегородской области. C 2005 по 2007 года проходил воинскую службу в городе Курске.

Печатался в периодических изданиях: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Север», «Дальний восток», «Южная звезда», «Огни Кузбасса», «Огни над Бией», «Литературная учеба», «Алтай», «Литературная газета», «День литературы», «Московский литератор» и др.

В 2012 году за рассказ «Жених из райцентра» – лауреат премии им. Андрея Платонова «Умное сердце». г. Москва

В 2012 году за книгу «Самый сильный в школе» – лауреат Всероссийской премии «Золотой Дельвиг» (Литературная газета). г. Москва

Гран-призер литературного конкурса «Хрустальный родник» 2014 г. (Орёл)

Лонг-Лист премии «Ясная поляна» 2014 г.

Финалист Южно-уральской литературной премии 2015 г. (Челябинск)

Шорт-лист Корнейчуковской премии 2016 г. (Одесса)

Победитель литературного конкурса «Мост дружбы» 2016-2017 (Россия – Беларусь)

Финалист литературной премии В. П. Астафьева 2017 г.

С января 2015 года Член Союза Писателей России.

ВЫКУП

Торопись жить,

пока ещё к жизни годен.

Время не умеет ходить –

это мы проходим.Василий Попов

У подъезда многоэтажного дома стоял мужчина средних лет и, запрокинув ногу на скамью, тяжело дышал. Влажная от пота рубаха, застёгнутая на нижнюю пуговицу, прилипала к телу. Из-под кепки торчали сырые волосы. Мужчину звали Вадим Буряков. Проживал он в этом доме на четвёртом этаже. Неделю тому назад схоронил отца и теперь избавлялся, как ему казалось, от ненужного хлама.

Дряхлый разобранный шкаф, старый ковер, пальто, поеденное молью, лампу, радиоприемник и маленький письменный стол, за которым давно никто не сидел, уже снёс к мусорным контейнерам. Теперь пытался избавиться от книг, которых в комнате покойного отца было неимоверное количество. Папаша любил провести свободное время за книгой. И часто твердил, что без чтения жизнь его потеряет всякий интерес. После ухода старика книги в глазах сына так и не приобрели ценности и смысла. Вынося последнюю связку, Вадим бросил книги у скамьи и, смахнув пот, закурил. Оставалось всю эту макулатуру снести к мусорным бачкам. И баста!

– Вот же, зараза, – процедил он. – Накопил за семьдесят лет барахла. Старый дурень… Теперь мучайся.

Пнув ботинком книги, Буряков присел на скамью. Пока собирался с мыслями, как бы всю эту гору книг поскорее убрать с глаз долой и не надорваться, подошёл сосед, Аркадий Носик. Небольшого роста, сморщенный, худой, для своих пожилых лет весьма подвижный и лёгкий на ногу.

– Ну!.. Чего тебе здесь? Мёдом намазано? – пробубнил Буряков. – Ступай, куда шёл. Не елозь перед глазами. И так тошно.

Сосед в недоумении почесал затылок.

– Неужели избавиться решил?

– А если и так. Тебе до этого какое дело? Захочу и вовсе сожгу. Имею право.

Аркадий перевёл недоумевающий взгляд на книги. Перед ним лежали полное собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Есенина, Достоевского, Тургенева, Куприна, Горького, Чехова… Виднелись на обложках книг имена Абрамова, Белова, Распутина, Шуртакова, Тимонина, Рыжакова… Неужели всё это может уйти на свалку? От обиды Носик прикрыл глаза и тихо произнёс:

– Такое богатство дураку досталось, а он его, грешный, с грязью смешать желает. Это же… Это… Такому и родину продать – раз плюнуть.

– Но-но-но, старый! – опешил Буряков. – Я ведь не посмотрю, что седой и кашляешь. Враз угомоню… Пшёл отседова.

Аркадий Носик провёл ладонью по сухим губам и, ещё раз посмотрев на книги, сказал:

– Значит, так. Мы поступим иным образом. Если книги не нужны – я их забираю… Не соизволите помочь отнести их в мою квартиру? – Но, заприметив недобрый взгляд собеседника, осёкся. – Хотя… Не извольте беспокоиться. Я и сам со всем справлюсь. Спасибо.

Склонившись, Носик принялся разбирать книги. Буряков следил за каждым его движением и, прищурив глаза, молчал. Неприязнь к этому маленькому человеку вспыхнула в душе с особой силой и не давала покоя. Ощущение, будто в ясную погоду вывели прогуляться в сапогах и с зонтом на потеху людям. И хотя книги ему были не нужны, слова о том, что он такой-сякой мерзавец и родину продаст, не моргнув глазом, обидели сильно. Да и с самим Носиком судьба не раз сталкивала лбами. Когда Буряков напивался и шумел то в подъезде, то во дворе, добродушный сосед не брезговал вызывать для поддержания тишины наряд полиции.

– Руки! – крикнул Буряков. Такого поворота Носик не ожидал и потому с испугу попятился назад. – Так вот ты, оказывается, какой! Стоит зазеваться, как ты уже чужое добро присвоить готов. Лихо! Ничего не скажешь… С тобой, папаша, держать ухо востро нужно.

– Да, чтобы я!.. Чужое?.. Да, никогда в жизни, – опешил Носик.

– Знаем-знаем. Все мы чистенькие и пушистые, пока за хвост не поймают, – рассмеялся Буряков. Растерянный вид соседа его сейчас особо радовал. – Так и живём. Да?

Аркадий Носик захлопал глазами. После продолжительного молчания (признаться, слова Вадима и впрямь ошарашили) спросил:

– Разве тебе они нужны?

– Не твоё дело. Порву каждую книженцию на твоих глазах на сто маленьких кусочков, и ничего ты мне не скажешь. Мое право. Можешь полицию на меня вызвать, скорую или пожарных… Это ты умеешь. Знаю. Проходили, – Буряков ухмыльнулся. – Лучше ими печь на даче топить буду, чем такая пигалица, как ты, заполучит моё добро… Ступай, куда шёл. Ничего тебе здесь не светит.

Аркадий знал по какой причине Вадим пытается отомстить ему. Не раз случалось делать замечание, когда тот во дворе бранился матом при детях, мусорил и пакостил в подъезде. А на пьяные его дебоши приходилось звонить в полицию. Телом он крепкий, душа горячая, кулак тяжёлый. Разве с таким справишься или что объяснишь? Когда в пьяном безумстве человек творит неведомое, лучше всего отвести от греха и людей, и его самого… Нет. Книги он ему не отдаст. И впрямь сожжёт. Так всё и будет. Не дрогнет рука посягнуть на святое, на чистое, светлое, на… Аркадий прикрыл глаза. Нет. У этого не дрогнет.

– Тогда продай, – попросил Носик.

Буряков расплылся в улыбке. Этого он никак не ожидал.

– Вот это другое дело, – потёр он руки. – А то халявы захотел!.. Халява она ведь, милый мой, и укусить, и лягнуть может. А так, заплатил и спи спокойно. Правильно?.. И тебе хорошо, и мне не обидно.

– Сколько попросишь?

Вадим хлопнул себя по бедрам и радостный, оттого что держит надоедливого соседа в кулаке, поднялся на ноги.

– Грабить не стану. Так и быть. Миллиона у тебя всё равно нет. Хм, отдам почти даром. Полсотни за книгу. Но чур забираешь все. Годится?

– Договорились, – согласился Аркадий.

– Вот и славно, – и Буряков, запрокинув голову, крикнул. – Зинка!.. Ау! Чтоб тебя, Зинка!

В окне дома показалась женщина годов тридцати.

– Ну, чего разорался? Весь дом на уши поднял. Пожарю тебе котлеты. Угомонись только.

– Это всё потом, детка! Потом. И водочки мне нальёшь, и котлет нажаришь. А сейчас неси калькулятор.

– Чего нести?

– Калькулятор! – крикнул Вадим.

Женщина, пожав плечами, закрыла окно.

– Сейчас всё подсчитаем, прикинем, взвесим… и будет тип-топ. Спешить в этом деле, сам понимаешь, только кур смешить.

Женщина в халате и домашних тапочках, подошла к Вадиму и подала калькулятор. На вопрос, зачем он ему понадобился, Буряков только махнул рукой. Не мешай, мол, потом объясню. Зинаида молча ушла.

– Погляди какая, а! – расплылся в улыбке Вадим, поглядывая на удаляющуюся женскую фигуру. – Кровь с молоком. Всё при себе. Стоит лишь бровь поднять, и она уже знает, что тебе нужно. Во какая! Не баба, а золото… На рынке познакомились. Теперь живём вместе. Женюсь, наверное.

Пока Вадим считал книги, Носик припомнил, что девиц за последнее время сосед сменил немало. Были и дерзкие, и молчаливые, худые и полные. Всякие были. Правда, рядом с ними соседушка вёл себя как-то более-менее скромно. Не буйствовал. Видать, прекрасный пол умел угодить озорной душе Вадима, что даже пьяным он не пытался скандалить. Хулиганил, лишь когда оставался один. По какой причине не ладилась его личная жизнь, Аркадию известно не было.

– И-та-ак! Что мы имеем? – воскликнул Буряков. – Триста двадцать четыре книги. Умножаем на пятьдесят, так? Так. Получается? – Вадим даже присвистнул. – Шестнадцать двести.

– Сколько? – поднял брови Аркадий. – Н-да… Не малая сумма.

– Ну, а ты как хотел? Нынче всё дорого. Так и быть. Двести рублей скину по-соседски. Но ни копейкой больше. Смотри сам, коль потянешь ношу, то по рукам. Ежели обхитрить вздумаешь… Не советую со мной шутить!

– Деньги будут, – заверил Носик.

– Вот и славно.

Аркадий поспешил к себе в квартиру. Нет, таких денег у него не было. Да и откуда они могли взяться с его маленькой пенсией. На те гроши, что получал от государства за свой трудовой вклад в развитие страны в рабочие годы, можно было лишь скромно существовать. Не более. И всё же Носик, экономя каждую копейку, умудрялся откладывать самую малость на чёрный день. Но и этих денег было немного. Аркадий достал из серванта завёрнутый в платок старый кожаный кошелёк, развязал зубами узел, вынул деньги и с волнением пересчитал. Семь тысяч. Носик присел на край дивана. Где брать недостающую сумму, он не знал. Даже если пройтись по знакомым и спросить в долг, не хватит. Это не десять и не пятнадцать лет назад, когда все его старые приятели были при работе и могли выручить рублём. Он и сам выручал не раз. Теперь многих уже нет. А те, кто ещё ходит по земле-матушке, как и он, держатся от пенсии к пенсии, ругая правительство и ненавидя старость. Нет, не позволит совесть попросить у них в долг.

Сжимая в кулаке деньги, Аркадий вышел из квартиры. На скамье, охраняя книги, сидела Зинаида.

– А где Вадим?

Женщина позвала Бурякова. Из окна показался Вадим.

– Тебя спрашивают! – не скрывая недовольства, крикнула она.

– Принёс? – спросил Вадим, уминая котлету. Аркадий показал деньги. – Щас спущусь.

Потирая жирные губы, Буряков вышел из подъезда. Было видно, что уже принял на грудь. Глаза блестели, и улыбка стала острой, нехорошей.

– Ну, чего там у тебя? Показывай.

– Вот, – и Носик протянул деньги. – Больше нету.

– Ты, старый, шутить вздумал? – озлобился сосед. – Я тебе что говорил? Уговор на сколько был?

– Правда, больше нет.

– Уговор, спрашиваю, на сколько был?

– Нету больше. Честное слово. Не воровать же идти…

– А хоть бы и так!

– Будь человеком. Я же отдам. Обещаю.

– Человеком? – Вадим расплылся в улыбке. – Какой же я человек, когда ты давно меня сволочью окрестил. Али забыл?.. Дал слово, так держи его. Землю рой, но найди. Или в книгах об этом не пишут? – направляясь обратно в дом, Буряков добавил: – По пустякам не тревожь. Не в том настроении сейчас.

Аркадий понуро глядел на закрывшуюся за Вадимом железную дверь. Где брать деньги, он не знал. Ещё раз посмотрел на книги, и в глазах блеснули слёзы. Ведь нельзя же так. Нельзя.

– Чего думаешь? – обратилась к нему Зинаида. – Стоит, глазами водит. Долго мне прикажешь здесь сидеть?

Носик, ничего не ответив, направился к подъезду. Была маленькая надежда занять у соседа этажом выше. Тот работал учителем, и Аркадий иногда захаживал к нему вечером скоротать время. За чашкой чая играли партийку-другую в шахматы. Жил он один. Вот ведь тоже… Кто-то пьёт водку, дебоширит и нравится женщинам. Другой детишек учит, скромный, воспитанный и один-одинёшенек, как в поле берёза. Полна жизнь несправедливости. И то правда.

Учитель занял три тысячи. На большее Аркадий не рассчитывал. Был благодарен и этому. Расхаживая по квартире, Носик всеми силами пытался что-нибудь придумать, но ничего не лезло в голову. Спросить у детей? Нет. Они, конечно, могут дать, но кто знает, а вдруг деньги понадобятся им самим? Нет, впутывать детей не стоит. Поговорить вновь с Вадимом? Больше половины уже собрано. Но, припомнив последние его слова, выкинул из головы и эту идею. Чего доброго, и впрямь дурное совершит. И откуда столько ненависти в людях? Чего не хватает? Крыша над головой имеется, брюхо не голодает, руки-ноги при себе… живи, трудись, радуйся жизни. Не умеем дорожить ценностями, которые имеем, культурой, словом, что оставили нам наши предки. Готовы уничтожить, сжечь до последнего клочка бумаги, как последние варвары, всё, что годами передавалось из поколения в поколение. Гордимся своей необразованностью. Радуемся деградации…

***

Когда Аркадий вышел во двор, на скамье его поджидал Буряков. Носик вынул из кармана деньги и протянул соседу, тот, облизнув большие пальцы правой ладони, быстро пересчитал купюры. Шестнадцать двести. Ровно.

– Это совсем другое дело, – улыбнулся он. – Вопросов больше не имею. Забирай товар. – И, пошатываясь, Буряков пошагал в сторону магазина.

Аркадий, присев на скамью, смотрел на книги, которые нужно было перенести в квартиру…

***

Утром на этой самой скамье сидели две женщины.

– Из сорок седьмой, небольшого роста ещё. Носик фамилия. Поняла о ком? – завела беседу одна. – Приходил вчера во второй половине дня. Телевизор предлагал. Сын купил. А чего? Почти новый. Тот на него столько лет копил и отдал в пять раз дешевле… Мой-то совсем барахлил.

– Да ты что?

– Да-да. Заберите, говорит, деньги срочно нужны. И на что нужны, знаешь? Так вот, слушай дальше. Из тридцать девятой, значит, Филиппыча сын хотел книги выбросить. А этот у него купил их. Все!

– Все?

– До единой. Свои деньги потратил, да назанимал сколько! Чудак-человек.

– Жалко, если умом тронулся.

– Жалко, конечно. Но… Кто от этого застрахован? Годы. Годы…

И обе перевели взгляд на окна квартиры, в которой проживал Аркадий Носик.

Наталья МЕЛЁХИНА

Прозаик, критик. Дважды лауреат Международного Волошинского конкурса (2013 и 2014 год), Балашовской литературной премии (2017 год), премии им. Б.М. Пидемского (2019 год), финалист премии «Чистая книга-2020», победитель конкурса «Внезапная реальность» (2020 год) и ряда других. Обладательница Золотых дипломов XI МСЛФ «Золотой Витязь» в номинациях «Проза» и «Публицистика» (2020). Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Наш современник», «Знамя» и др. рассказы переведены на китайский и арабский языки. Автор нескольких сборников прозы, в том числе книги рассказов «Железные люди» («Эксмо», 2018), документальной биографии «Александр Панкратов» («Древности Севера», 2018). Живет в Вологде.

ЖАРА ПОД РОЖДЕСТВО

Шестого января прямо с утречка Топотун, Шпиля и Лёха-Терёха, как обычно, встретились у поселкового магазина. «Райпо Вологодского района, деревня Лопушково», – значилось на вывеске. Под ней все трое и топтались. «Алкозвезды наши взошли», – увидев неразлучных собутыльников, пошутила тетка Маня, строгая, но добрая и богомольная старушка невысокого росточка, до самых глаз укутанная серым пуховым платком.

В любой день она всегда одной из первых приходила в магазин, но, конечно, не за портвейном, как троица «алкозвезд», а за хлебом. Тетка Маня всю жизнь проработала дояркой и теперь мучилась, пытаясь избавиться от привычки просыпаться ни свет, ни заря. «Вот все думала на пенсии высплюсь! И какое там! Вскакиваю, будто прям сейчас коров доить!» – жаловалась она односельчанам.

– С Новым 2019-м от Рождества Христова! – бодренько подскочил к тетке Мане Топотун, но тут же сменил тон на жалостливый и дурашливый. – Баб Мань, нет ли хоть сколько-нибудь рубликов на портвешок? В праздничек-то, выручи, Христа ради!

– От вашей выручки одни убытки! Это тебе рубликов на праздничек, а матери твоей – горькие слезы! Не велел Бог зазря вино пить, – строго выговорила тетка Маня, дружившая с матерью Топотуна и знавшая, как тяжело подруга переживает алкоголизм сына.

Тетка Маня грешным делом рассердилась на Топотуна, а, рассердившись, огорчилась: в сочельник можно ли злиться пусть и на пьяницу? Взяв в сельмаге хлеба, она от расстройства забыла купить молоко. Своих коров деревенские давно не держали из-за дороговизны комбикормов, и, будто горожане, покупали молочные продукты в магазине. Тетке Мане это было противно. «Живем, как москвичи! Будто сами не крестьяне!» – осуждающе говорила она.

Топотун, получив в сочельник от ворот поворот, тоже горько вздохнул. Этот тридцатилетний парень был прозван Топотуном за то, что при ходьбе не поднимал ног от земли, шаркая обувью, будто старик. Он и сейчас выглядел ровесником тетке Мане, но не таким бодрым, – с одутловатым лицом, весь сгорбившийся, скособоченный, в поношенной фуфайке.

– Блин, двадцать рублей всего и не хватает-то! – проворчал Топотун. До армии он был справным, хозяйственным и скромным парнем, но на службе пристрастился к вину. «В части у нас все бухали – от офицерья до последнего духа», – честно рассказывал он. Вернулся в деревню другим человеком – болтливым, хвастливым, жадным до водки. Дембель отгулял, а пить так и до тридцати годов не бросил.

Шпиле прозвище тоже досталось не за просто так. Первую стопочку попробовал он что называется «за компанию», как и все деревенские парнишки, лет в четырнадцать на сельской дискотеке. Однако, оказалось, что организм у него был слабее, чем у сверстников. Уже к шестнадцати годам Шпиля так надсадил пьянкой желудок, что потом и став взрослым, никак не мог поправиться от кишечных и печеночных заболеваний, но, несмотря на это, пить не бросал. Худой и длинный, как палка, он редко улыбался, и выглядел настолько угрюмым, что его побаивались деревенские ребятишки.

Лёху-Терёху (Терёшина по фамилии) дети, наоборот, любили. Он умел с ними поиграть и пошутить, и был из тех пьяниц, которые, опрокинув рюмочку, становились веселыми и хохотливыми. От природы Лёха-Терёха обладал жизнерадостным характером. Он был ходячей энциклопедией матерных частушек и анекдотов, и потому в любой пьющей компании его встречали, как дорогого гостя.

Вырос Лёха-Терёха в семье уголовника и алкоголички, и если других «алкозвезд» односельчане осуждали, то Лёхе сочувствовали. «На другой-то путь кто бы его наставил?» – вздыхали бабы, а мужики уважали Лёху как удачливого рыбака. Спасаясь от голода – родители-то кормили от случая к случаю – еще в детстве Лёха научился мастерски удить рыбу, и в этом искусстве немногие могли с ним сравниться. И летом, и зимой он перебивался случайными заработками, продавал дачникам свои уловы и почти не воровал, в отличие от другой пьющей безработной братии.

Младшим из троих был Топотун, он жил с матерью. А у Лехи-Терёхи и Шпили родители давно умерли, братья и сестры завели свои семьи, детей и жен у «алкозвезд» не было, так что своими пьянками они не досаждали никому, кроме соседей и самих себя.

«Протусовавшись» у магазина до сумерек, неразлучная троица намерзлась до собачьей дрожи, но насобирала-таки на портвейн. Не все покупатели оказались такими непреклонными, как тетка Маня, и подавали кто – по рублику, кто – по пятьдесят копеек. «Алкозвезды» стали решать, у кого пить. У Шпили и Лёхи-Терёхи в избах незадолго до Нового года отключили электричество за неуплату.

– Айда, парни, ко мне! – пригласил Топотун. – Мать перед святым праздником не выгонит. Тем более, к вечеру мороз большой будет, вон уж и сейчас подмораживает! Да хоть на свету пить! А то в прошлый раз у Шпили таракан ко мне в стопку упал, а я и не заметил!

– Так с закуской-то вкусней! – отпустил дежурную шутку Лёха-Терёха.

И, верно, тетя Ира, мама Топотуна, не выгнала. «Что уж с вами делать…» – махнула она рукой. Была тетя Ира невысокой, худощавой. Она совсем недавно вышла на пенсию, и все старалась вылечить сына от пьянства. То кодироваться возила, то в церквях била поклоны перед Неупиваемой чашей.

Хитрый Топотун знал, что его мать каждую зиму преследует один и тот же навязчивый кошмар. Два года назад в крещенские морозы в деревне замерз Антон-печник. Он шел с автобусной остановки, вернулся из города, куда ездил к брату в гости. Антон был под мухой и сманило его поспать, залез в кювет, да там и замерз… Теперь мать боялась, что однажды и ее сына найдут в кювете и потому не только его, но и собутыльников в морозы на улицу не выгоняла, ставила им на кухне немудреную закуску, картошку, капусту, да огурцы, а сама уходила в горницу. Вот и сегодня тетя Ира скрылась в маленькой комнатке и включила телевизор. На кухню донеслись звуки от телевизионной заставки к программе «Время». В новостях передавали, что все православные собираются отмечать Рождество. Затем диктор отрапортовал: «Почти полмиллиона россиян ежегодно умирают из-за высокой доступности алкоголя…» Начался сюжет о повышении цен на водку, и звук заметно стал громче.

– Мать специально громкость прибавила, чтоб мы услышали, – прошептал Топотун товарищам.

– Так все равно же пить будем, а на водку у нас и сейчас денег нет, – отмахнулся Шпиля.

– Да уж! Нам бы на портвешок да боярышник хватило – и то хорошо! – согласился Топотун. – Сегодня-то худо – вон как худо! – подавили. Весь день перед магазином торчать пришлось.

– Так зарплату не дали в колхозе. И это перед праздником! Как купили нашу «Зарю» москвичи, так и конец зарплатам! – возмутился Шпиля.

– Мужики, сегодня ведь ночь перед Рождеством, – не поддержал печальную тему Лёха-Терёха, подцепив капустки на вилку. – Говорят, вся нечисть по земле гуляет. Так-то просто скучно пить. Давайте перед каждой стопкой страшилки рассказывать! Вот нам и тосты!

– Ну ты предложил, ты и начинай, – предчувствуя потеху, сказал Топотун.

И Лёха-Терёха начал так, как начинал многие рассказы о своем детстве: «Когда я был в спецлагере…» Подростком он несколько раз проводил каникулы в спецлагере для детей из неблагополучных семей, и теперь вспоминал это время с легкой ностальгией.

– Когда я был в спецлагере, мы с пацанвой в палате по ночам «страшилки» травили. Ну, вот такие, например. Пошла мама в магазин за новым постельным бельем, а бабушка ей и говорит: «Только не покупай черную простыню».

– Ну да… – неожиданно захохотал Шпиля. – На хрена такая простыня? На ней, может, уже семеро умерли!

– Не послушалась мать и купила, – невозмутимо, будто его и не перебивали, продолжил Лёха-Терёха. – И вот постелили эту простыню в первый раз, и в эту же ночь умер отец….

Далее, как и водится в подобных историях, эта же печальная участь постигла всех членов семьи, пока младший сын не догадался проследить за черной простыней: оказалось, коварная постельная принадлежность завертывала поочередно родственников в черный кокон и в нем душила. Топотун и Шпиля, как и большинство деревенских, в пионерских лагерях сроду не бывали – а зачем уезжать от отца с матерью, когда и так рядом и река, и лес, и поле? – и потому «страшилок» не знали. Послушали с насмешливым интересом.

– Так выпьем же за черную простыню! Чтоб, как снег, побелела! – рассмеялся Топотун, и «алкозвезды» охотно чокнулись стопками.

Шпиля закусывал понемногу, осторожно, только хлебом и картошкой, не прикасаясь ни к соленым огурцам, ни к квашеной капусте. Так же не спеша, обстоятельно и неожиданно очень интересно он повел рассказ про то, как его деда лешак в бору целый день кругами водил. Топотун вспомнил фильм ужасов про оживших мертвецов. Его история получилась путаной и мало понятной, потому что кино Топотун смотрел давно, да и подвыпив, и сюжет помнил плохо. Выпили и за лешака, и за мертвецов. Рассказы о чертях, колдунах, оборотнях и прочей нечисти посыпались один за другим.

– А ведь и у нас в деревне был свой колдун, – вспомнил Шпиля, когда вновь подошла его очередь травить байку. – До Революции, правда. Бабка меня им в детстве пугала. Звали его Жара.

– За что так? Баб хорошо «жарил»? – подмигнул Топотун.

– Баб-то он «жарил», но звали не за это. Засуху умел вызывать. Как накличет жару на целое лето, все посевы на полях сгорят. Откупались от него деньгами, зерном да мясом. Сам он не сеял и скотины не держал, а жил безбедно. Принесут оброк, ну он жару-то и снимет. Сразу дождь пойдет. А с бабой у него такая история вышла. Понравилась ему одна, звали её Марина Белова, – и на мгновение вернувшись из дореволюционных времен в нынешние, Шпиля уточнил. – Ну, вот Беловых-то знаете, мужики? Ну тех, что за магазином живут? Так вот она прапрабабка их что ли какая-то…

– Красивая была? – уточнил Лёха-Терёха.

– Бабка говорила, да, мол, самая красивая в деревне. Замужняя она была, но Жара ее приворожил и она с ним мужу изменила. А мужа Вовкой звали. И вот этот Вовка узнал про измену и побежал Жаре морду бить…

– Ну, ясно дело! Не медаль же вручать! – засмеялся Топотун.

– Так вот прибегает он к Жаре, стучится в избу, Жара вышел, стоит в дверном проёме, ухмыляется. Вовка начал его колотить, а вместо морды кулаками все по косякам попадает, руки его Жара колдовством от себя отводил, хохочет и говорит: «Бей, Вовка, сильнее! Косяки у меня крепкие, как у твоей жены титьки!» Вовка понял, что так Жару не взять, да и проклял его… Никаким колдовством не владел, просто в сердцах так приложил и по матушке, и по батюшке, что Жара скоро заболел, а вот умереть не мог. Лежит, в корчах дохнет, а помереть не может. Сам же и совет дал, как ему смерть ускорить. Велел деревенским мужикам избу свою поджечь, так и сгорел в ней. Знаете, пустырь-то за оврагом, где никто не строится? Так вот там изба-то у Жары стояла.

– А Маринка-то что за измену получила? Ее-то Вовка протащил за косы по половицам? – поинтересовался Топотун.

– Про нее бабка не рассказывала. Детей у них с Вовкой народилось восемь человек, да говорят один — Ванька — был от Жары. Ванька — это дед Надюхин, по которой ты, Лёха, в юности-то сох все. Тоже ведь Надька – красавица. Может, в прабабку свою Марину красотой пошла, кто знает теперь.

– Ну за Жару! – предложил тост Топотун, а Лёха-Терёха загрустил и отказался:

– А вот уж хрен ему! Не будем за него пить! Нечего баб чужих уводить! За Вовку Белова лучше выпьем и за Надюшку мою!

Собутыльники возражать не стали. Они знали, что Шпиля своим рассказом высыпал Лёхе соль на сердечную рану. В юности Терёха встречался с Надюшкой Беловой, первой красавицей в деревне, но вся ее родня восстала против парня из пьющей семьи. Да и внешность у Лёхи подкачала — длинный, тощий, нескладный, глаза почти бесцветные, слегка голубоватые, вихры, как старое сено, всегда неопрятные. Куда такому в мужья к видной девке? Отправили Надюшку от греха подальше в Вологду, в Кооперативный техникум учиться на повара. Там она и замуж вышла за городского, за директора столовой, родила от него двойню мальчишек.

Всякий раз как приезжала Надюшка к родителям в деревню, Лёха искал с ней встречи, дарил только что пойманную рыбу, цветы, букеты из земляничных веточек, ведра малины или грибов, не обращая внимания на деревенские пересуды. Надюшка подарки принимала, парой благодарных словечек Лёху баловала, но на этом и все. А муж ее деревней брезговал. За всю жизнь, может, только раз и приехал. Узнав про Лёхину любовь, директор столовой посмеялся только: мол, вот нашелся Ромео-алкаш! Хотел ему Терёха по морде втащить, да Надюха запретила, а ее слову Лёха подчинялся, словно околдованный. Ушел, не ответив обидчику, и на душе у него долго еще гадко было.

… Натешившись рассказами про нечисть, сморенные ядовитым портвейном, «алкозвезды» заснули. Шпиля кемарил на потрепанном стуле у шестка русской печи и даже во сне радовался теплу. У него своя изба стояла два дня не топленная. Дров он не заготовил в прошлом году, и теперь воровал их из колхозной столовой, да на всю зиму не украдешь… Топотун прямо в одежде и валенках завалился на диван и захрапел. Уронив голову на руки, за столом заснул Лёха-Терёха.

Черную сажу размазала ночь над крышей тети Ириной избы. В морозном мареве подрагивал месяц, похожий на надкусанную черствую баранку, от времени заплесневевшую до белизны. Крошками по обе стороны рассыпались звезды. Такая тишина стояла в деревне, что того гляди от нее, как от пронзительного крика, лопнут барабанные перепонки. Что-то тайное, торжественное свершалось в природе, и даже лес вокруг деревни на самом деле не спал, сосредоточенный, как прихожане в церкви, на глубокой и искренней молитве…

Лёха вдруг проснулся среди ночи, подивился невиданной тишине за окнами избы и решил: «Ну, мороз, должно быть, сильный». Тут приспичило ему в туалет. Выключатель, чтобы зажечь свет на мосту , он не нашел, так в потемках и вышел в уборную. Мороз и в самом деле ударил не шуточный, бодрил даже сквозь дурман портвейна. В голове после всех страшных баек вертелась карусель из леших да живых мертвецов. Лёха, сделав свои дела, уже возвращался обратно и вдруг увидел у входных дверей в избу расплывчатый, мерцающий, как будто елочная гирлянда, силуэт смеющегося бородача, с лица похожего на Шпилю. «Да это ведь колдун Жара!» – понял Лёха, и стало ему вдруг так жарко, будто не -25 ударило ночью, а +40.

– Вот гад! Ну, я тебе сейчас морду набью! – решил не поддаваться страху Лёха и кинулся на колдуна в драку.

– Бей, Лёха, бей, кулаки у тебя крепкие, как у твоей Надюхи титьки, – расхохотался Жара и толкнул Лёху в маленькую, неведомо откуда взявшуюся на мосту дверь, не иначе — только что наколдованную.

Лёха упал навзничь и больно ударился лбом об пол, а когда очнулся, понял, что его замуровали в ледяном аду. Он где-то слышал или видел в кино, что черти не только жарят грешников на сковородках, но и пытают холодом. «Отомстил мне, значит, Жара, что пить за него не стали! Как спастись-то теперь? Ведь я не крещеный! Как молиться, не знаю!» – запаниковал Лёха.

Животным чутьем он понял, что находится в замкнутом помещении. Голова гудела, жар из тела весь вышел, и теперь Лёха замерзал насмерть. Чтобы хоть как-то согреться, он потихоньку встал и, держась руками за стенки, обследовал свою тюрьму. Она оказалась небольшого размера, три шага в длину и четыре в ширину, без окон и дверей. «Замуровали, демоны!» – от страха Леха даже не понял, что процитировал Ивана Васильевича из советской комедии, которую так любят показывать по телеку в Новый год. В углу он наткнулся руками на что-то лакировано-гладкое, квадратное и высокое.

«Видно, тут у чертей печка! – ахнул от своей догадки Лёха. – Хорошо покрасили, да и лаком покрыли! Антоха-печник так гладко печи красить умел! Может, Антон у них теперь и обитает? Только не топят, собаки! Холодная печь-то! Выстыла вся! И эти, как Шпиля, бухают что ли? Дров на зиму не запасли?» – Лёха выругал чертей за бесхозяйственность, но влез на печь, рассудив, что если она тут стоит, то все равно рано или поздно кто-нибудь принесет дров и зажжет огонь….

Он трясся на ледяной лежанке и повторял бессвязно услышанные где-то когда-то обрывки молитв: «Отче наш иже еси на небеси! Спаси, сохрани и помилуй! Пречистая Дева Богородица смилуйся!» Печь показалась ему слишком высокой и короткой, длинные ноги пришлось поджать. «Видно, черти росточком-то не вышли, потому и печь такая несуразная», – размышлял Терёха, а вслух продолжал бормотать призывы к Христу да Богородице.

… В Рождество тетка Маня проснулась, как всегда, раным-рано, даром, что долго смотрела репортаж с рождественской службы из Храма Христа Спасителя. Ближайшая к Лопушкову церковь находилась в селе Покровском в пятнадцати километрах, и пойти туда на всю праздничную ночь тетке Мане уже не хватало сил из-за возраста. Но она смотрела богослужение по телевизору, подпевая церковному хору и крестясь на домашний киот.

Ради праздника решила тетка Маня напечь рогулек, радуясь, что наконец-то кончился пост. Рогульки у нее получались всегда вкуснее, чем пироги, такие, что только на самые большие праздники есть. Полезла тетка Маня в холодильник за молоком на тесто, а молока-то и нет!

«Забыла купить! «Алкозвезды» эти совсем с панталыку сбили!» – сама себе сказала тетка Маня и пошла к подруге Ире, матери Топотуна, которая единственная из всей деревни, держала коз. «Подоить-то Ира еще не успела, но уж точно встала! Тоже ведь доярка была, не умеет долго спать, вот и поздравлю с утречка с Рождеством, а пока коз подоит, посидим, покалякаем», – рассудила тетка Маня.

На мосту Ириной избы, не запертой, поскольку в доме ночевали аж три мужика, тетка Маня услышала странные звуки, доносившиеся из кладовки. Постанывание и поскуливание вперемешку с «Отче наш». Она включила свет, открыла дверцу кладовой, запертую на щеколду, и замерла в изумлении: на антресолях старого шкафа, вынесенного из дома за ненадобностью, скрючившись, лежал Лёха-Терёха. Вихры его побелели от инея, а брови превратились в две мохнатые снежные гусеницы.

– Лёха, ты что, до горячки допился? Ты зачем на шкаф-то влез?!

– Тетка Маня, а ты-то в аду откуда? Померла что ли? Так тебе же в рай надо! Ты ж посты соблюдаешь и в церковь в Покровское ходишь!

– Сдурел ты, Леша… – всплеснула руками тетка Маня. – С чего бы это мне умереть?

– Тетка Маня, раз живая, спаси меня, ради Бога! Жара меня сюда загнал!

– Какая жара, остолоп! Минус 26! Сейчас на градуснике смотрела! Допьются до чертиков! Слезай! В избу пошли! У тебя и нос побелел, может, уж отморозил!

В избе тетка Ира только-только поднялась с постели и как раз растопляла русскую печь. Смеясь и причитая, женщины стали отпаивать «адского пленника» чаем с медом и растирать свиным жиром. От шума и суеты проснулись и Лёхины собутыльники. Все вместе по крупицам стали восстанавливать картину ночного происшествия.

Оказывается, Лёха, испугавшись Жары, в потемках перепутал двери и вместо избы попал в кладовую, не имевшую окон. Там шлепнулся на пол, ударился головой. Дверь за ним захлопнулась, и от удара упала на запор старая, расхлябанная щеколда. Она-то и заперла Лёху внутри. Придя в себя и обследовав стены, он нащупал старый шкаф, в котором тетка Ира складировала пустые стеклянные банки под соленья-варенья. Лёха принял шкаф за печку и влез на нее в надежде, что черти тоже по утрам печки топят. На антресолях тетка Маня его и обнаружила.

Слушая хохот и разговоры, Лёха лежал на настоящей, а не выморочной печи. В ней по-рождественски весело и ярко занялись дрова. Под иконами тетка Ира зажгла лампадку. Лёха глядел на этот трепещущий огонек, и радовался, что вернулся из ледяного ада к людям, на землю. Тело его горело от свиного жира, глаза закрывались, но даже сквозь дрему он, как заведенный спрашивал у тетки Мани:

– Ты ведь, тетка Маня, знаешь отца Вячеслава из Покровов, у них ведь в селе рабочая церковь…. Пусть он меня крестит, ты уж словечко-то за меня замолви! Ты ведь богомольная, все время в Покровское ходишь, батюшка тебя послушает!

– Да замолвлю! Но пить нельзя православному: это великий грех. Успокойся, спи, оглашенный, – отмахивалась от него тетка Маня.

И сдержала обещание: отвела Лёху к отцу Вячеславу. Крестили раба божьего Алексея ближе к концу января. Тетка Маня пошла к нему в крестные матери. Узнав Лёхину историю, отец Вячеслав, прежде чем совершить обряд, взял с новообращенного честное слово с пьянкой завязать. Лёха пообещал твердо…

Сати ОВАКИМЯН

Прозаик, переводчик, дизайнер, фотограф. Родилась в 1988 г. в Ереване. Автор книг прозы «Полу-Остров» (2017) и «Созвездие эмигранта» (2020). Печаталась в журналах։ «Дружба Народов», «День и Ночь», «Тула», «ЛИTERRAТУРА», «Формаслов», на портале «Текстура». Участник 18 форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (Фонда СЭИП), листер премии им. И. Анненского, лауреат IV Общеармянского конкурса рассказов «Абрикосовая косточка», обладательница Золотого диплома XI Международного Славянского Литературного Форума «Золотой Витязь».

БЕЗ ЛЮБВИ

Карантин, день 1

Мои дороги не ведут в Рим. Площадь моих дорог составляет пятьдесят квадратных метров. Из кухни в гостиную, из гостиной в спальню, из спальни в коридор – ванную –туалет. Пожалуй, все. Это мой лабиринт узкий, кривой и нескончаемый. В моем лабиринте внезапно появились другие – члены моей семьи. Когда пятеро взрослых и один малолетний встречаются вечером, после работы – это ничего, но сейчас мы вынуждены видеть друг друга с утра до ночи, днем и вечером, каждую минуту, секунду встречаться взглядами, слышать, взрываться, орать, ненавидеть и показывать свое отношение друг к другу. Я хочу ускорить это чертово время, хочу утопить все маски, павильоны новостей, откуда бесконечно передаются слова «карантин», «пандемия», «коронавирус». На столе появляются тарелки, хлеб, запеченная курица и спагетти. Мы взяли стол в окружение, наши мысли тянутся также, как спагетти из тарелок переходят в наши рты. Острые зубцы вилок терзают уже дохлую и запеченную птицу, которая так никогда и не успела взлететь. Мать сердито смотрит на отца: «Жуй тише», – отец взглядом Минотавра отвечает матери: «Ты поешь, мы уж потом поговорим». «Ну, хватит уже», – сестра повышает голос, брат угрожающе перебивает: «Когда же я уйду от вас? От вас невозможно избавиться. Это полный дурдом!» Мой сын плачет, а затем подключается к другу: «Сейчас кого убивать будем? Запри его в ящик, чтоб не смог выйти. Хана, хана, хана!». Кладу в рот спагетти, чтобы не вмешиваться. Я, кажется, температурю. Видимо на нервной почве. «Апчхи!», – чихнула мать. «Ничего себе, не хватало, чтобы ты заболела и нас заразила», – усмехается сестра, вместо того, чтобы пожелать здоровья, и считает, сколько еще нам предстоит сидеть дома. «Обычная история. Надо же было так наказать человечество! Труп на трупе, видимо, все умрем. Вон, в Италии ни души, все, все помирают», – констатирует брат и уходит к себе в спальню, дорисовывать цикл картин «Горгона». «Что-что?» – переспрашивает сестра и хохочет, как сумасшедшая. «Бездарным коровам знать не дано, ты разбираешься только в искусственных цветах, подаренных твоим таксистом», – колко отвечает брат. Они кричат друг на друга, отец матерится, мать плачет. Чувствуется, как они любят друг друга.

Карантин, день 4

«Вот, все умирают, нет Европы. Конец», – жуя и одновременно глядя в телефон, говорит отец. Я дрожу. Я хочу залезть под стол, как в детстве, когда наивно думала, что так мать не сможет найти меня, я хочу проснуться из этой реальности, хочу найти выход из своего лабиринта и уехать к своему возлюбленному, который ждет меня в Риме. Да, в отличие от своих домочадцев, я безработная; я никогда не работала. Успела лишь окончить школу, университет, выйти замуж, родить ребенка, развестись, вернуться обратно. Вернуться, сидеть, ждать, ждать, крепко сидя на стуле, дать название своему перформансу: «Растить ребенка». Растить, растить, ребенок всегда нуждается в опеке, опека требует времени, нужно отложить свои требования. Безработная не имеет права слова, не поднимает голоса, разведенка – в особенности. Я разведенная и безработная женщина. Как говорит сестра, «классическая паразитка». Я, конечно, не знаю, чем отличается классическая паразитка от неклассической, но она денно и нощно работает (как и остальные члены моей семьи), кормит нас с ребенком, и я вынуждена делать вид, что ничего такого не слышу. Хотя однажды не сдержалась. Несколько дней назад сын мне сказал: «Ты мне не указывай, делать уроки или нет, классическая паразитка!» Я вышла из себя и дала ему пощечину, видимо, получилось слишком сильно, потому что все мгновенно собрались вокруг нас изо всех углов и начали обвинять: «Невоспитанная вырастила невоспитанного!».

Карантин, день 6

Мои слезы больше не умеют течь снаружи. Они капают поперек и застревают там, внутри. Прячутся. Как я, от этого мира. Сильные мира устали от своих граждан, граждане – от своих начальников, начальники – от работников, работники – от своих супругов, супруги – от детей, все отказались друг от друга. В итоге, не только Дания, как писал Шекспир, но и весь мир превратился в огромную тюрьму. Я в своей тюрьме угвоздилась на маленьком стуле рядом с окном, перед ноутбуком. От нас только интернет не отказывается. Пока он новенький, не очень-то разбирается в людях. У меня задание: написать рассказ для одного журнала. Сестра смеется: «Напиши-ка ты про таких же классических паразитов, авось полюбишься читателям, ко всему прочему, еще и эмигрантка, будет от тебя хоть какой-то толк». Мне захотелось разбить стоящую перед ней тарелку о ее коровью морду, но тарелку стало жалко. У нас всего шесть тарелок. Если разобью, из чего же тогда буду есть?

Карантин, день 8

В нашей маленькой московской съемной квартире к основным членам семьи добавился еще один – премьер-министр Армении, который, периодически заходя в лайв, появляется среди нас. Это невыносимо. Можно подумать, что отец делает это намеренно, последовательно следя за нашей реакцией. В ответ на это брат демонстративно включает арии из «Нормы», сестра якобы случайно вспоминает, что должна заняться шейпигом, пока не растолстела, и под непонятные ритмичные звуки, тряся своей огромной задницей, начинает опускать и поднимать грузное тело (она думает, что в ее тридцать пять шансы на замужество и беременность сошли к минимуму, из-за чего часто раздражается). Тогда брат, который младше ее на пять лет, кричит из спальни: «Ну не делай так, худые коровы приобретают болезненный вид». Я начинаю смеяться, и это моя самая большая ошибка, поскольку все вспоминают, что существую я, младшая в семье, в реальности – двадцативосьмилетняя женщина, смех которой раздражает всех.

Карантин, день 10

Если карантин продлится еще месяц, думаю, многие семьи с любовью уничтожат друг друга, ведь невыносимо, когда в одном месте собирают людей, друг друга ненавидящих, и заставляют их оставаться дома. Мать заранее закупилась продуктами. Нет никакой необходимости выходить из дому. А если кто-нибудь из нас заболеет, вот тогда начнется настоящая драма. Никто из нас не имеет гражданства, а срок регистрационных документов уже два месяца как истек. «Хватит истерить, кто проверять-то будет?», – говорит отец. Режущий слух голос премьер-министра вновь распространяется по квартире.

Карантин, день 15

Мой ноутбук – мое спасение. Это мое окно в мир, где воздух более чистый, где нет надобности носить медицинские маски, где все… ладно, не все, но некоторые любят меня. Среди них мне сразу понравился он, Марчелло, который живет в Риме. На самом деле он русский по имени Миша. Он такой же эмигрант как и я, бесконечно ищущий свой жизненный путь, цели, свою любовь. Я представила себя с бокалом шампанского, смеющейся и танцующей в фонтане Треви с Марчелло, конечно же, не с Мастроянни. Эмигрантам приходится несладко. Марчелло тоже нельзя выходить из своей маленькой съемной квартирки. На стройке сейчас делать нечего, остается сидеть взаперти и рисовать. Он рисует облака. Большие, кучевые, слоистые, перистые, разных форм и оттенков. Правда, мне было не по себе, когда он показал непонятно куда движущееся облако загнутой формы и добавил, что перистое облако на картине – я. Признаюсь, было досадно, но потом я остыла и подумала: лучше быть перистым облаком, чем классическим паразитом. Он признался в любви. Это окрыляет.

Карантин, день 22

Сын постоянно сетует: «Когда вырасту, и тогда нельзя будет выходить на улицу?» Продукты питания постепенно заканчиваются. «Пораньше ложитесь спать, чтобы тратить меньше электроэнергии и мало есть», – наставляет мать. Я стараюсь меньше питаться, меньше общаться, меньше думать. Мать наводит порядок в шкафу. И так каждый день. В день два раза. Впечатление, что выводит своих собачек на свежий воздух. Это очень смешно, но и печально. По вечерам она достает свое красное платьице, которое в последний раз надевала в трехлетнем возрасте. «Дети, я ведь тоже была ребенком, вот в этом платьице, взяв за руку свою маму, возвращалась из детсада домой. Меня любили, угощали конфетами. Я устала от своей жизни, я хочу вернуться в детство. Каким хитрым волком ты оказался на моем пути? Апчхи!». Отец, распространяя дым сигарет, из кухни появляется в гостиной. «Неблагодарная ты! Опять начинаешь, опять… Не устала от своего архива? Хочешь, катись ко всем чертям, тебя никто не задерживает». «Ты мне должен, верни мою жизнь, ты сожрал ее и спрятал в своем огромном брюхе!», – отвечает мать. Слезы опять тихонько начинают укладываться в еле заметные дырочки вязки. Ссора начинает набирать обороты, детство матери борется с хладнокровием отца. В неравном бою побеждает появление брата с картинами «Обычная пандемия». На картинах — клетки с открытыми дверцами, авнутри клеток – трупики птиц и животных. «А нет ли среди них колибри?», – спрашиваю я. «Нет, они и без того наказаны, что такие маленькие, я их пощадил». «Маленькие, как мама, наказанные, как мама, хи-хи, хи-хи!», – хлопает в ладоши, покатывается со смеху сын, поднимая волну хохота в доме.

Карантин, день 23

Я каждый день кормлю голубя. Он залетает на балкон и своим воркованием зовет меня. Оказывается, Марчелло тоже кормит голубя. Мы решили, что это наш почтовый голубь, единственный реальный свидетель нашей виртуальной любви. Я стараюсь быть по возможности предусмотрительной. Вдруг подумают, что я делюсь нашим хлебом с какой-то птицей. Ведь нам и самим не хватает еды. Сегодня утром заметила, как сын тайно следит за мной (когда мне было восемь, я не была такой), но сделала вид, что не замечаю. Не хотела поднимать лишний шум. Он вскоре ушел со своим телефоном, наверное, опять взялся уничтожать виртуальных врагов. Я понимаю, что слаба как мать, женщина, дочь, человек, в конце концов, надо быть более принципиальной и смелой, надо менять свою жизнь. Когда все это закончится, я обязательно изменю свою жизнь. Возьму свой маленький чемодан, сына, поблагодарю своих родных и уеду в Италию. Да, именно к нему! А если сын заупрямится, не захочет уехать со мной…Нет, тогда я не смогу оставить его и уехать одна. И не смогу не уехать…

Карантин, день 25

Я продолжаю писать. Литература – самый приятный наркотик, оправдывающий существование таких самоизолированных, как я. Наша жизнь находится на грани снов. Это немного страшит, так как сейчас на нашей планете все до единого видят один и тот же сон. Это как если в темном зале кинотеатра включить фильм определенного жанра и заставить всех смотреть именно этот фильм. Я так и не полюбила кино. Моя любовь – театр, порывистый и искренний, без лживых монтажей, сцен, снятых общим, средним и крупным планом.

Карантин, день 26

Мать снова плачет. Все кричат друг на друга. Я предложила ей стакан воды и попросила открыть мне сердце. Она посмотрела на меня блеклым взглядом, своей пухленькой рукой прикрыла мою костлявую рукуи сказала, что всегда мечтала с концертами игры на арфе выступать в разных странах, чтобы ей аплодировали и дарили цветы. «Мам, так у тебя есть музыкальное образование?» – она на пару секунд задержала взгляд: «Девочка моя, мечты не требуют образования».

Карантин, день 30

Пока все спят, я решила испечь хлеб. Если правильно рассчитала, то мы сможем испечь еще десять буханок хлеба и все. Надеюсь, что через десять буханок нас выпустят на свободу. А пока закрыты все возможные границы мира, я смело перехожу границы интернета. Моя итальянская любовь на фоне всеобщей боли нашла другую боль – это я. Я начала ныть, что одиночество грызет меня, что я больше не могу так жить. Он улыбнулся своими небесными глазами и произнес: «Нас с детства учат быть ответственными за других людей, но не учат брать ответственность за свое одиночество». Находясь в окружении своих картин с облаками, он показался мне более далеким и очень любимым. «Опять ты куришь», – улыбнулась я. «Выкуриваю свое счастье». Я поняла, что ожидание чудес и скрытые мысли опустошают нас…

Карантин

У нас пока ничего не изменилось, если не считать, что ссоры и затишья стали более беспорядочными. Большое затишье следует за большой ссорой, а потом снова собираемся на кухне, за столом продолжаем незавершенные разговоры прошлых лет. Слова, мысли, воспоминания, словно эстафетой передаются от одного к другому, это продолжается до тех пор, пока все не поймут, что истощены и потихоньку не покинут поле битвы. И опять включится премьер-министр с повесткой дня, со сложной арифметикой смертей и выживших. «Я больше не в силах терпеть это. Мне хочется на родину», – говорит отец. «Эх, а кто тебя держит-то?», — обиженно отвечает мать и продолжает: «Остается понять, где ты жить собираешься, и все». И все. Все вспоминают наш проданный дом, чистый воздух, оранжевое солнце, наш переезд, ожидание инадежду, веру, спрятанную за медицинской маской, а еще – наши просроченные документы…

Карантин

Уже два дня, как Марчелло сильно грустит. Он сказал, что цикл «облаков» пополнился кучево-дождевыми облаками. Показал. Мне не понравилось. Он понял. Я не умею скрывать свои эмоции. Он сказал, что дождевые облака приятны лишь земле. Заметила, что он отощал от голода, но он продолжал говорить о нашей любви, границах, которые очень скоро откроются, о солнце и воздухе…Мать снова обняла свое красное платьице и опять продолжает требовать у отца свою слопанную жизнь… «Апчхи!»…

Карантин

Сегодня я почти весь день проспала, только к вечеру сестра разбудила: «Вставай, ужин готов». По правде говоря, я не хотела есть, неспеша зашла на кухню. Я еле удержалась за стену, чтобы не упасть. Хотела закричать, но голос куда-то пропал. Застыла на месте. На стол в овальной тарелке положили моего голубя. Острые копья вилок вонзились в его тело. Я смогла лишь повернуться и войти в туалет, затем обеими руками схватиться за унитаз…

Меня словно никто не видел и не слышал. Когда выходила оттуда, до меня донесся восторженный голос сына: «Дедушка, ты такой крутой! Как тебе удалось, а? Смотри, за несколько часов столько лайков собрали!» «Да уж, мальчик мой, не каждому удается крысоловкой поймать птицу. Ты ешь, набирайся сил, нам еще много всего предстоит сделать…»